|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

���u�e�m�炸�v���Ăȁ[�ɁH�H

�u�e�m�炸�v�Ƃ́A�����ɂ́g��O��P���h�ƌĂ�鎕�̒ʏ̂ŁA20�ΑO��ŏ㉺�̈�ԉ��ɐ����Ă���i�v���̂��Ƃ������܂��B

��{�I�ɂ͏�ɂQ�{�A���ɂQ�{�A���v�S�{���݂��܂����A��V�I�Ɍ��@���Ă��ĂS�{�����Ă��Ȃ��l���������͂���܂���B

�܂��A�e�m�炸���������Ƃ��Ă��A�߂ɐ����Ĕ����قǖ��܂����܂܂ɂȂ�����A�{�̍��̒��ɐ[�����܂����܂܂ŏo�Ă��Ȃ��P�[�X�������Ă��܂��B

�Ñ�Ɣ�ׂ�ƁA�H���̒����@�������āA���炩�����̂�H�ׂ�@����������ƂŁA�{���������Ȃ�A���ׂĂ̎����[�܂�Ȃ��Ȃ����Ƃ������Ă��܂��B

�]�k�ł����A���������e�m�炸�̖��O�̗R�����Ă����m�ł����H

���́u�e�m�炸�v�Ƃ������O�͐퍑����ȑO�ɂ��łɎg���Ă����悤�ł��B���̎���̕��ώ������T�O�Β��x���������Ƃ�����A��q�����悤�ɐe�m�炸�������Ă���20���ł͂��łɐe�Ǝ��ʂ��Ă��邱�Ƃ��������������ł��B

�ł��̂ŁA�e���m�邱�ƂȂ������鎕�ł������Ƃ������Ƃ��R���ƂȂ��Ă���悤�ł��B�i��������j

�܂��A�e�m�炸�͕ʖ��u�q���v�Ƃ��Ă�A�p��ł͂��̂܂܁h wisdom(�m�b) tooth(��)�h�Ƃ����܂��B

�P�l�O�ɂȂ蕨���̕��ʂ��ł���N���ɂȂ��Ă��琶���Ă��鎕�Ƃ������Ƃł������̂������ł��B

���Ȃ݂Ɋ؍��ł́u���̎��v�Ƃ��Ă�܂��B

������������A�����킩��悤�ɂȂ�N��ɂȂ��Ă��琶���Ă��鎕�����炾�����ł��B�ƂĂ����}���`�b�N�Ȍꌹ�ł��ˁB

�e�m�炸�Ɋւ��āA���҂����Ԃ悭���鎿��̂ЂƂ�

�e�m�炸�͔����������������́H

�Ƃ������̂ł��B

�e�m�炸���㉺�Ƃ��ɐ^�������ɐ����Ă��āA嚙�ݍ��킹�ɖ�肪�Ȃ��A�����J�Ɏ��������o���Ă���ꍇ�͔����K�v�͂���܂���B

�܂��t�ɂ����̍��̒��Ɋ��S�ɖ��܂��Ă��āA����̎��⍜�Ɉ����e����^����l�q���Ȃ��A�ɂ݂���Ȃǂ̏ǏȂ��ꍇ�́A�����ɔ����K�v�͂���܂���B

������A�e�m�炸�̎�O�̎������Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ����Ƃ��Ă��A�u���b�W�̎x���Ƃ��ė��p�ł�����A���Ǝ���ڐA�̎��Ƃ��Ďg����ꍇ������܂��B

����ɑ��āA�������ق��������e�m�炸������܂��B�߂ɐ����Ĉꕔ�������������Ă�����A�����ɐ����đO���̎����������Ă���悤�Ȑe�m�炸�������ł��B

�������ɂ��̂܂܂ɕ��u���Ă����ƁA����������ꂽ��A�����̌����ƂȂ�܂��B

���Ɏ߂ɐ����Ă����ꍇ�A�ׂ̎��Ƃ̂����Ԃɉ��ꂪ���܂�₷���Ȃ邽�߁A�e�m�炸�����łȂ���O�̑厖�ȉi�v���i����P���j�ɒ������ł��Ă��܂��܂��B

�����Ȃ�ƌ��ǁA���O�ɐe�m�炸�������Ă��������A�����̎��Â��K�v�Ȃ邱�Ƃ������ł��B

���̒������Ď����̐e�m�炸���A�ǂ���̏�Ԃ����킩����͏��Ȃ����Ǝv���܂��B

���ۂɎ����̐e�m�炸���ǂ̂悤�ɐ����Ă��邩�s���ȕ��͈�x���Ȉ�@����f����Ă͂������ł��傤���H

|

|

|

|

| |

|

�����V�[�Y�����劈��̑�J�ĕ��I��

���V�[�Y�����劈��̑�J�ĕ��I��B

�Ǐ��Ƃł��m���Ă����J�I��ł����A���{�ɂ���������̈��Ǐ������邱�Ƃ��������ł����B���̖{�͒����V�����u�^����v�ŁA���̘b��͐��N�O����}�X�R�~�ɂ����グ���Ă��܂��B

�����V������́A�����E�吳�E���a�ɑ����̐l�X�����������̐l�ŁA���������Y�A���h�A�����K�V���A���b�N�t�F���[�O���A�F����A�o�t�R�A��a�v�A�����C���Ȃǂ̒����l�ɂ��e����^�����Ƃ����Ă��܂��B

���̋����̒��ɂ͌��N�Ɋւ�����̂�����A�悭����ŐH�ׂ邱�Ƃ��w������Ă����悤�ł��B

���ނ��Ƃ̌��p�͉Ȋw�ł����炩�ɂȂ��Ă���A�S�g�̗̑͌���⊈�����A���t�ʂ̑����ɔ����K���̗\�h�A�]�̔��B��V���̖h�~�A�ݒ��̉������ȂǂɂȂ��邱�Ƃ��m���Ă��܂��B

�V�������

�u�悭����ŁA���t���\���ɍs���n�点�ď��������X�ɂȂ�܂ň��ݍ��܂Ȃ��悤�ɂ���B���ݍ��ނƂ������A�C�t�����疳���Ȃ��Ă����Ƃ����̂����z�I�ł��B�v�Əq�ׂĂ��܂����B

���̌��p�ɂ��āA�V������͂��鎖����Љ�Ă��܂��B

�������ݒ��J�^���ɂȂ��āA�������Ƃ��ł����A1�T�Ԃ��H�ׂ邱�Ƃ����ނ��Ƃ��o���Ȃ��Ȃ�A�����������Ƃ��Ă��A���o�͈ꐶ���Ȃ����낤�ƈ�҂Ɍ���ꂽ�����o����ɓV�������

�u�֎�A������������ނv�ƁA����������o���܂����B

�u����Ȃ��́A�H�ׂ��܂���v�Ƃ��������o����ɁA�V�������

�u�H�ׂ�ƒN�������������A���߂ƌ������B���ݍ��߂Ȃ��̂Ȃ���ݍ��܂Ȃ��Ă�낵���B�H�����ӂ������Ă��邩������Ȃ�����A�Ƃɂ������������ł݂Ȃ����v�ƌ����A

���ۊ���ł݂܂������A�����o���Ă����o�����

�u���݂��Ⴂ���܂��H�v�ƌ����܂��B

�u�����܂����āA���ݍ��߂Ȃ�������Ȃ��̂��H���߂��v

�u�Ȃ��A���ݍ��߂����ł��v

�u�_�����A�܂������Ȃ��A���߁v

�E�E�E�E�E

�u�܂��A�����܂��H�v

�u�܂��_���v

�E�E�E�E

���̂����ɁA�V�����u�����悩�낤�A���ݍ��߁v�ƌ�������A

�����o����̌��̒��ɁA��������͖����Ȃ��Ă��܂����B

�u���܂œf���Ă����H�ו��ł��A����啔���ɂ��Ĉ��ݍ��܂ꂽ�H�ו��͓f���Ȃ�������S���ȁv

�����āA�V������̉Ƃɔ��܂荞�݁A�A�h�o�C�X�ʂ�Ɏ��s������A�R�T�Ԍ�ɂ͎l�҂ނ悤�ɂȂ��������ł��B

�V������͂����������Ă��܂��B�u���ꂪ�����A���ꂪ�����ƋC�ɂ�������A���̐H�ו�����ݕ��̒��ɂ��邱�Ƃ��Ƃ��̉h�{���A���܂��Ɏ����̎葫�̖��[�Ɏ���܂ŁA�b�݂Ƃ��Ď�Ƃ������ӂł悭����Œ����B�v

|

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

���O���R�n�Ǝ҂�������w���������ƌ��N�x

�]�藘��@��\����

���{�̃X�[�p�[�Ŕ����Ă��邨�َq�͂����Ȃׂč��i���ł���B���[�J�[���H�ׂ�l�̌��N�ɂ܂Ŕz�����Ă��邱�Ƃ��킪���Ȃ�ł́B

�Ⴆ�|�b�L�[��v���b�c�Ȃǂ̃����O�Z���[���i�Œm����]��O���R�̊�Ɨ��O�́u���������ƌ��N�v�ł���B�n�ƎҁA�]�藘��̐��_�����������Ă���B�]��͍��ꌧ�o�g�B�n�����Ƃɐ��܂�A�Ǝ��̎�`����햅�̎q������Ȃ��珬�w�Z�����Ȃ��o�Ă���́A�������A�������肵�Đ��v�𗧂Ă��B

1901�N�ɕ����S���Ȃ�ƁA�]��͉Ƃ���g�ɔw��������ɂȂ������A�����̓V�˂������]��́A�C�O�����M(��������)�Ń��C�����d����A�r�ɋl�߂Ĉ����Ŕ���A��B�ł����w�̔̔��Ǝ҂ɂȂ�A���𐬂����B

����Ƃ��A�]��͒n���A�L��(���肠��)�̋��t���A�������y(����)�����邽�߂Ɏ̂ĂĂ����Ϗ`�ɃO���R�[�Q�����܂܂�Ă��邱�Ƃ�m��B

�u����͎��Ɖ��ł���̂ł͂Ȃ����v

�a�ゾ��������̑��q��팱�҂ɂ��A���s����̖��ɓƎ��̃L�������������������A1922�N�ɂ́A�h�{�َq���Ƃ̍]�菤�X�i�]��O���R�̑O�g�j��n�ƁB�h�{�َq�u�O���R�v�́A���̉�Ђ��ے����鐻�i�ɂȂ����B

�\�h��w�̏d�v���ɋC�Â��Ă����]��̑_���́A�h�{�H�i��n�D�i(�������Ђ�)�Ƃ��Ĕ��邱�Ƃɂ������B�͂��߂͋�������������̂́u�ꗱ�R�O�O���[�g���v�Ƃ����R�s�[�A���N�Ƃ́q�H�ׂ邱�Ɓr�Ɓq�V�Ԃ��Ɓr�ƒ�`���A���܂��ɂ�����������A�̔����@�Ɏ����̔��@���̗p����Ȃǂ̑n�ӍH�v�ŁA�����A�X�i���ق̈ꋭ�������s���������Ƃɐ����A�l�C���W�߂�B

�]��͂��̌�A�y�����r�X�P�b�g�́u�r�X�R�v�i���݂͍y��ł͂Ȃ����_�ہj�ł��q�ǂ��̉h�{��Ԃ̉��P�Ɋ�^�����B

�q���̂��납��B�a���ň�҂���u��l�O�Ɉ���ǂ����^�킵���v�Ƃ����Ă����]��́A���g���������������R������Ȃӂ��ɐ������Ă���B

�h�{�̃o�����X���Ƃ邽�߁A��͂Ȃ�ׂ��i�}�Ō�ވȏ���Ƃ�B�i�����j���ɂ悭���ނ��ƁB�Ƃ��ӂł������ł��O����ɂ���

���ނ��Ƃ̏d�v���͍��ł͏펯�ɂȂ����B���ނ��Ƃ͑��t(������)�𑝂₵�A������������B�����������h�����A�얞���h�����Ƃ��ł��邵�A���t�Ɋ܂܂��y���I�L�V�_�[�[�͊����y�f�����������A����\�h�ɂ��Ȃ���B

����ɂ͔F�m�ǂ̗\�h�Ƃ����ϓ_������A���ނ��Ƃ͒��ڂ��W�߂Ă���B���ނ��ƂŔ]�ւ̌����������A��]�Ӊ��n��C�n�������������̂��B�}�E�X���g���������ł͂��߂Ȃ����邾���Ŕ]�̍זE�����i�݁A�t�Ɏ��Â���Ɖ��邱�Ƃ��킩���Ă���B�����܂œ��������̒i�K�Ől�Ԃ�ΏۂƂ����u�w�����ł͂Ȃ����Ƃɗ��ӂ���K�v�����邪�A�Ȃɂ�莕���Ȃ��Ă͂��������H�ׂ邱�Ƃ��܂܂Ȃ�Ȃ��B

���ނ��߂ɂ͂܂������厖�B�����œ��{���Ȉ�t��͌����ȁi�����j�Ƌ�����1989�N���甪�\�Ŏ����̎����\�{�c�����A�Ƃ����u�W�O�Q�O�i�n�`�}���j�C�}���j�^���v��i�߂�Ȃnj[��(��������)�ɂƂ߂Ă���B

�c����������20�{����ΐH�i�̙��e�Ղł���Ƃ���Ă���A�Ⴆ�Γ��{�l�̕��ώ����ł���80��20�{�̎����c���Ƃ����A������W�O�Q�O�^����ڕW�̂P�Ƃ��Đݒ肷��̂��K�ł͂Ȃ����ƍl������B�i�����ȁw���l���ȕی�����ԕx�j

���̂��߂ɂ͌��o�P�A���厖�ł���B�����������ł͕s�\���A���ԃu���V���g�����P�A���厖���B��������̎��Ȉ�ɑ��k����Ƃ����B

�Ƃ���ł��̌�A�]��͑���E���ł��ׂĂ��������A��㓯�Ђ��Č��B�������A���x�͌�p�҂̒��j�������s�K�Ɍ�������B�A�[�����h�O���R��A�[�����h�`���R���[�g�͂�������z���Đ��ɑ���o�����q�b�g���i�������B

���a��\�Z�N�A���H��̈�p�ɋd(����)��(����)��(����)�Ɩ��t����ꂽ�ꌬ�̉Ƃ��������B����͍H��̐H���̕Ћ��ŐQ���܂肵�Ă����]��̂��߂ɏ]�ƈ����������o�������āA�]��ɑ��������̂������B�ނ͂���ɏ]�ƈ��̌e���̏ꏊ�ɂȂ�悤�Ȗ�O�X�e�[�W���������Ƃ����B

�u���ƕ�d���K���v

����͔ӔN�̍]�肪�a�������]�ƈ��ɏj��ꂽ�ԗ�ɏ����c�������t���B

�u���Ƃy�����A���ʂ܂œ����Â��A�w�тÂ��A�����ꂽ�玖�Ƃ̕��ɖ���v

����Ȍo�c�҂̐l����m��Ƃ��َq�̖�����������Ċ������邩������Ȃ��B

�o�T�@�����̌������@���̐l�͉���H�ׂĂ����̂��@������ƒ�

|

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

�����ꎕ�Ŏ�Ԃ�����쓮�����̃��o

�@�I�a�������œ��{�R�̒e��^���Ɋ��A�R�������Ƃ��ĉh�_��^����ꂽ�u�ꕶ�����v�Ƃ������O�̃��o�����܂����B

�I���́A��쓮�����Ɉ�������A�q�������̐l�C�҂ɂȂ��Ă��܂����B

�Ƃ��낪�A����i�l�Ԃł�����80~90�j�ɂȂ�A�Q�{�̎����c���ď�{�̎����قƂ�ǎg���Ȃ��Ȃ�܂����B

���̂��ߑ����H�ׂ�ꂸ�A����҂���ɐ��サ�Ă��܂����B

�����œ������́C�Ō�ɍD���̃j���W����H�ׂ��������ƁA���ꎕ�̍쐻��Ώ㌒���E������Ȏ��ȑ�w�������i�����j�Ɉ˗����܂����B

�Ώ�搶�͂̂��ɋ{�����a�@�̌�T���Ȉ�t�Ƃ��āA���a�V�c�̎���f��قǂ̖���ł����B

���o�̓��ꎕ�͂���܂ŒN����������Ƃ��Ȃ��A�Ώ�搶�͓�����Ȏ��ȑ�w�t���Z�H�m�w�Z�̎��ȋZ�H�m�E���씪�Y�����Ƌ��ɁA���s���낵�Ȃ���Q�������������ē��ꎕ�����グ���̂ł��B

���ꎕ�͏㉺11�{�̓��������ŁA������u�����v�ł��B

���ꎕ�������Ƃ���A�ꕶ�����͐��̑���H�݂܂����B

����j���W���ȂǕ��ʂ̉a����ꎕ�ł������芚�߂�悤�ɂȂ�A�������茳�C�����߂��܂����B

�������A���M��ǂ��Ă��邤���ɁA�����]���ĒI�ɑ������������ē]�|�A���˂�]���N�����Ď��S���܂����B

���݁A��쓮�����̎������ɂ͈ꕶ�����̔������ۊǂ���Ă��܂��B

�������A���ꎕ���������ꂽ�܂܂ł��B

�o�T�F���{�{�����w��

���ݍ��킹���l����ς���

|

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

���ނ����\�h�f�[

�U���ɂ́u�ނ����\�h�f�[�v������܂��B�P�X�Q�W�i���a�R�j�N�ɁA�U���S���̌�C���킹�Œ�߂��Ă���A���ɂV�T�N�̗��j�����R������L�O���ł��B����قLjȑO����A���Ȃ͂��������\�h�ƌ��N�Â���Ɏ��g��ł��܂����B�傫�Ȏ��u���V���g�������w�Z�ł̎������̑����A��������s���Ă��܂����B���݂ł́A�U���S������P�O���܂ł����̉q���T�ԂƂ��āA���L���{���ւ̌��O�q���������J��L�����Ă��܂��B

���̌��N�Ƃ����_����l����ƁA�ɂ݂��ꂪ�����Ď��Ȉ�@�֒ʂ����Ƃ͓��R�̂��Ƃł����A���o�ǏȂ����ɂ��A�N�ɐ��f������A���i���������ɂ����Ƃ������I�ɐ��|���Ă��炤���Ɓi�ƒ�ł���|���ŕ��i�ł��Ȃ��������ꂢ�ɂ���̂Ɠ����悤�Ɂj�A�܂��A�ނ����ɋl�߂���A���Ԃ������̂��A���茸�����肵�č���Ȃ��Ȃ��Ă��鎞�́A�ɂ݂��Ȃ��Ă����u���Ȃ��ł���������Ȉ�ɂ݂Ă��炤���Ƃ��A�����̎��̌��N������ő�Ȃ��Ƃł��B

�i�����V���f�ڂ�����p�j

|

|

|

|

| |

|

| |

|

�����̖{���������قǕ����X�s�[�h�������H�H

�݂Ȃ���A�C���t�������t���ł��ˁB�̒��ȂǕ�����Ă͂��Ȃ��ł��傤���H�F�X�ƐV�N���}����ɂ�����A���Z�������Ǝv���܂��B����Ȋ��l�łȂ��Ă������X�s�[�h�������Ȃ�t���A�C�ɂȂ�L���������܂����̂ł��Љ�v���܂��B

�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`

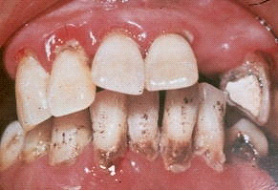

�ߔN�̌����ɂ��ƁA�����a�������N�����ۂ́A�����d����S���a�A���A�a�ȂǂɊ֗^���Ă��邱�Ƃ��������Ă���B���̏�Ԃ͑S�g�̌��N�Ɗ֘A������Ƃ���A�O�O��̌����ł��A40�Έȏ�̒����N�ł́A���̒��Ɏc���Ă��鎕�̐��������l�قǁA�S�g�̋ؓ��ʂ��������A���s���x�������X�������邱�Ƃ��������Ă���B

�O���w�����Ȃ̎��Ȍ��o�i���������j�O�Ȋw�u���i���эP�����j�̃O���[�v�́A����Ȃǂ��O�O�s��ؒn��Ŗ��N�s���Ă����K�͏Z�����f�u��،��N���i�v���W�F�N�g�v�ŁA40�`79�̒j��552�l�̌��o�ƌ��N��Ԃ��B����������i29�j�ɂ��ƁA�������ʂv�I�ɕ��͂����Ƃ���A���̐��������قǁA�j���ł͑S�g�̋ؓ��ʂ������A�����ł�10���[�g�����s�̑��x�������X�����݂�ꂽ�Ƃ����B���̌������ʂ͍��N6���A�����w����Ƃ������ێG���ɂ��f�ڂ��ꂽ�B

�O��̕��͌��ʂɂ��āA���ʊW�͌����_�ł͂����肵�Ȃ����A���̐��Ƌؓ��̊֘A�ɂ��ẮA��������ƐH���̗ʂ⎿�������ċؓ��ʂ�����|�Ȃǂ̗v�����l������Ƃ����B�ؓ�����s�@�\�͓��퐶���ɕs���Ȃ��߁A������́u�w80��20�{�ȏ�x�Ƃ����ڕW������Ă���悤�ɁA�������玕������S�|����Ȃǎ����ɂ��A���N�����̉��L��S�|���Ăق����v�ƌĂъ|���Ă���B

�o�T�@��������Ё@web����

|

|

|

|

| |

|

�������͐l�H�m�\���f�f�A���{�b�g�����ÁH

�w�l�H�m�\�A�����a���ҋ~���c�P�O���ň�`�q��́A�����Ȍ������x

������w��Ȋw�����������������l�H�m�\�i�`�h�j���A�����a���҂̓���ȃ^�C�v�̈�`�q���P�O���Ō����A���Âɖ𗧂ĂĂ������Ƃ����������B�l�H�m�\�����҂̎��Âɍv�������������̃P�[�X�ŁA����ȂLj�Õ���ł̉��p�ɂȂ���Ɗ��҂����B

���������͍�N�V���A�Ăh�a�l�Ђ̐l�H�m�\�u���g�\���v�ɁA�Q�O�O�O�����ȏ�̐����Ȋw�̘_���A�P�T�O�O�����ȏ�̖�܊֘A�̏����w�K�����A���҂̔��a�Ɋւ���`�q�⎡�Ö�̌��������Տ��������n�߂��B�u�}�������������a�v�̊��҂ŁA�W���I�ȍR������Â�����Ȃ��Ƃ݂�ꂽ�U�O�Α�̏����̈�`�q������͂����Ƃ���A�킸���P�O���ŕ��͌��ʂ�������A�u�������a�v�Ƃ�������ȃ^�C�v�ł��邱�Ƃ����������B��t�̔��f�ŏ����͎��Ö��ύX���A�������ʼnA�މ@�����B

���g�\���́A���N�R���܂łɁA���̏������܂ߌv�S�P�l�̐f�f�⎡�ÂŗL�p�ȏ���B���������a�@���@���̓����L�L��t�i���t��ᇓ��ȁj�́A�u�l�̎�Ȃ�Q�T�Ԃ͂������ƁB����̂��Âł͖c��Ȉ�`�q���̕��͂��d�v�ɂȂ邽�߁A�傫�Ȑ��ʁv�Ƙb���Ă���B

�@�i�o�T�F�ǔ��V���W���U�����j

�r�e�����▟��̐��E�Ǝv���Ă��܂������A���{�b�g���ނ������ÂƂ������オ�߂Â��Ă��Ă���̂�������܂���ˁB

�@�i�Q�O�P�U�N�X���j

|

|

|

|

| |

|

���X�|�[�c�h�����N������Ŏ����n����H�@���炾��H�ׂ́u�_�I���v�̂���

�����̌����͌��o���̒����ۂ����������A�ŋ߂̓X�|�[�c�h�����N������ȂLj��H���Ɋ܂܂��_�Ŏ����n���Ă��܂��_�I���i���傭���j�ɂȂ�l�������Ă���Ƃ����B��������A�������肷�邾���łȂ��A�m�o�ߕq�������N�����B

�_�I���͒����⎕���a�Ɏ����A��R�̌��o���̎����Ƃ��čŋ߁A���ڂ���Ă���B�����͒����ۂ̏o���_�������Ŏ����n���Ă��܂������ŁA���̍a�⎕�Ǝ��̊ԂȂlj���̂��܂�₷���ꏊ�ŋǏ��I�ɋN����₷���B����A���H���̎_�������Ŏ����n����̂��_�I���B�_���x�̍������H����H�ׂ���A���肷��ƌ��̒��S�̂ɍL���邽�߁A�L�͈͂ŋN����̂��������B

�_�I���̌����ɂȂ�_���x�̍������H���́A�_���ς����̂Ɍ���Ȃ��̂Œ��ӂ��K�v���B�_���E�A���J�������������g�i�y�[�n�[�j�l�́A���l���Ⴂ�قǎ_���x�������B�����̏ꍇ�́A���o���̂��g���T�E�T�ȉ��ɂȂ�Ǝ����n���͂��߂�B�_�I���Ŏ����n���͂��߂�l�͂܂��ڂ����������Ă��Ȃ����A�����̒l���Q�Ƃ��A���g�T�E�T�ȉ��̈��H���͎_�I���ɂȂ郊�X�N�����߂�X��������B

������Ȏ��ȑ�̖k���E�ꏕ����̒����ł́A�R�[����~�J���A�X�|�[�c�h�����N�Ȃǂ̎_���x�������A�܂��h���b�V���O��h�{�h�����N�Ȃǂ��_���x�������X���ɂ���B���N�u�[���ł��|�����ސl�������Ă��邪�A�_�I���̌����ɂȂ郊�X�N������B�k�������ɂ��ƁA�_�C�G�b�g�̂��߂ɖ����R�b�v�Q�t�̍��|�����t�ň���ł����������A�_�������őO���̏ۉ县���I�o���Ă��܂�����A�~�J�����H�ׂĂ����l���_�I���ɂȂ�������������Ƃ����B

�_�I����\�h����ɂ́A�����ԁA�_�ɂ��炳�Ȃ����Ƃ�����B�_���x�̍������H�������炾�����H�ׂ��肷��̂͂�߂����������B�܂��A���t�͎_���������A���a�����p������ق��A�܂܂��~�l�����������G�i���������C����B�H��ɃK��������ŁA���t���o���悤�ɂ�����A�_���̈��H�����Ƃ�����ɁA���₨���Ȃǂ����ނ̂��L�����B�k�������́u�_�I���͒����̂Ȃ��A���ꂢ�Ȍ��̒��ł����ǂ���B�����ƂȂ���H����c�����A��������Ɨ\�h���Ăق����v�Ƙb���Ă���B

�@�i�o�T�F�Y�o�j���[�X�j

|

|

|

|

| |

|

���c���������Ȃ���…�F�m�ǃ��X�N�������I�H�v���̏�ԂɂȂ�₷���I�H

���c�����������ق�…�����͉��т�I�H

��N�U���A���{���Ȉ�t��u���N�����Љ�Ɋ�^���鎕�Ȉ�ÁE���o�ی��̃G�r�f���X�Q�O�P�T�v���z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��܂����B����́A�ŐV�́u���Ȃƌ��N�v�Ɋ֘A���錤�����ʂ��W�߂��d�v�Ȏ����ł��B���̃f�[�^�ɂ��܂��ƁA�U�T�Έȏ�̓��{�l�Q���l�ȏ��ΏۂƂ����S�N�Ԃ̒����ł́A�c�������̐������Ȃ��l�قǎ������Z���Ȃ邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B

�܂����������A���ꎕ���g�p���Ă��Ȃ��ꍇ�A�����Q�O���ȏ�c���Ă���l����ꎕ�ɂ�肩�ݍ��킹�����Ă���l�Ɣ�r���āA�F�m�ǂ̔��ǃ��X�N���ő�P�D�X�{�ɏ㏸���邱�Ƃ��������������ł��B����ɁA�ۗL���鎕���P�X���ȉ��̐l�́A�Q�O���ȏ�c������l�Ɣ�r���ėv���F����銄�����P�D�Q�{�ɏ㏸���A�v����ԂɂȂ�댯�����������Ȃ��l�قǍ������Ƃ�������܂����B

�����̌��ʂ́A�����̈�w�����Ɋւ��鍑���O�̌����̃f�[�^�x�[�X����P�C�O�O�O���ȏ�̎��̍��������_����I��ŕ��͂��ꂽ���̂ŁA�G�r�f���X�Ɋ�Â����M���̂�������̂ł����A����̂���Ȃ錤�����K�v���Ǝv���܂��B�悭����҂ɂ́A���������������Ă����̂܂܂ɂ��Ă��邱�Ƃ�����܂����A�����������ʂ���A���̏d�v�����킩��Ǝv���܂��B����ɂȂ��Ă������ł��邾���ێ�����A�܂��A���������Ă��`�����쐻����A���o�̃����e�i���X�����Ă������Ƃ��A����̌��N�����ɖ𗧂Ƃ�����Ǝv���܂��B

���āA�݂Ȃ���̎��̎c�����̌���͂ǂ��ł��傤���H�@�ߔN�A����҂̎c�������͑����X���ɂ���A�W�O�ŕ��ς��ĂP�S�{�̎����c�����Ă��邻���ł��B�����J���Ȃ���{���Ȉ�t��̐��i����W�O�Q�O�^���ł����A�U�N���Ɏ��{���鎕�Ȏ������Ԓ����ɂ��ƂW�O�łQ�O�{�ȏ�̎���L����҂̊����͂R�W�D�R���i�����Q�R�N���Ȏ������Ԓ����j�ł���A�����P�V�N�̒������ʂQ�S�D�P�����瑝�����Ă��܂��B���̖ڕW�͕����R�S�N�x�܂łɂT�O���܂ň����グ�邱�Ƃ��f���Ă��܂��B

���Ȃ݂ɐ��c�s�ł͕����Q�U�N�x���l���Ȍ��f�̎�f�҂̃f�[�^�ɂ��ƁA�T�U�D�Q���Ƃ��łɖڕW��B�����Ă���܂��B����ɂȂ��Ă���������̂ł͂Ȃ��A�Ⴂ�������玕�̑���ɂ��ĐS�����܂��傤�B

�@�����N�����Љ�Ɋ�^���鎕�Ȉ�ÁE���o�ی��̃G�r�f���X�Q�O�P�T�i���{���Ȉ�t���j�@

|

|

|

|

| |

|

���i���Ŏq�̒����Q�{�ɁA����`�[���@���t�����ω����e����

�Ƒ��̋z�������̉��ɂ��炳�ꂽ�q���́A�Ƒ��ɋi���҂����Ȃ��q���ɔ�ׂāA�R�܂łɒ����ɂȂ�\�����Q�{�ɂȂ����Ƃ̌������ʂ��A���s��̐��_�i�����Ɠc���i�N�y������̃`�[����23���܂łɁA�p��w���a�l�i�ɔ��\�����B

�@�`�[���́A�_�ˎs��2004�`10�N�ɐ��܂ꂽ�V��6920�l�̃f�[�^����́B����S�J���ł̎i���̏ƁA�R�Ύ��_�łP�{�ȏ�̒����⎕�̌����A���×������邩�ǂ����ׂ��B���̌��ʁA�Ƒ��ɋi���҂�����q�͑S�̂�55.3������A�Ƒ��ɋi���҂����Ȃ��q�ɔ�ׂĒ����ɂȂ�\����1.46�{�ɂȂ����B���ɁA�ʑO�ŋz������ɂ������q�ł�2.14�{�ɍ��܂����Ƃ����B����܂ł̌����ł́A�i���ɂ���đ��t�̐������ω����A�����̌����ۂ��W�܂��Ď��C�i�������j�⒎�����ł��₷���Ȃ�\����������Ă���B��㋳���́u�q���̌��N�Ȕ���̂��߁A��l�͐����K���ɏ\���C��t����ׂ����v�Ƙb���Ă���B

(�o�T�@���{�o�ϐV��2015�N10��)

������̗l�Ȍ������\������܂����̂ŋL�ڂ��Ă݂܂����B�i�����͉������Ă��܂����q���̐����ɂ͊��ɉe�����邱�ƍl�����Ȃ���Ȃ�܂���ˁB

|

|

|

|

| |

|

������͑��v�H��X��������q�ǂ��̂S���́u�������Ȃ��ŏA�Q�v

���悢��Q�w�����X�^�[�g���A�q�ǂ��������K�������������ɖ߂��Ă���ꂽ���Ǝv���܂����A�܂��܂��ċx�݂ɂ��Ă��܂�����X�����̏K������������Ȃ��q�ǂ���������悤�ł��B��X�����Ƃ����ɂ��ď����ꂽ�R����������܂����̂ŁA��x���ǂ݂ɂȂ��āA�e�q�Řb�������Ă݂Ă͂������ł��傤���H

���q����̏A�Q���Ԃ͉�������ł��傤���H�@�g�ѓd�b�[���𗘗p���Ė�x���܂ŗF�l�ƃR�~���j�P�[�V����������Ă���q�ǂ��������Ă��邻���ł��B����������X�������P�ɐS�g�̌��S�Ȕ���ɂ����łȂ��A���̌��N�ɂ��D�܂����Ȃ��e����^���鋰�ꂪ����ƕ������Ă��܂����B�����ō���́A���C�I��������Ђ̔��\���������Q�l�ɁA�q�ǂ��̖�X�����������N�������̃g���u���̃��X�N�ɂ��Ă܂Ƃ߂����Ǝv���܂��B

���q�ǂ��̎��������������`�F�b�N

���N�O�ɍs��ꂽ�����Ȋw�Ȃ̒����ŁA���w2�N���̔����A���Z2�N���̂قڑS�����g�ѓd�b�[���������Ă���ƕ������������ł��B���̂����A���Ȃ葽���̒������������ʘb�A�v���Ȃǂ𗘗p���Đ[��12���߂��܂ŗF�l�ƃR�~���j�P�[�V����������Ă���Ƃ��������Ă��܂��B�e�Ƃ��Ă̓g���u���⍂�z�Ȑ����ȂǁA���낢��ƐS�z�ȓ_�����邩�Ǝv���܂����A���͐[��܂ŋN���Ă���q�ǂ��̎��̌��N���S�z�������������ƕ������Ă��܂����B

���C�I��������Ђ��s�����ӎ������ɂ��ƁA�[��12���߂��܂ŋN���Ă��钆������4�����������ɐQ�Ă���Ƃ������ʂ��o�܂����B����ɁA�x���܂ŋN���Ė�H��ԐH�����钆������3�l��1�l���A�������������ɐQ�Ă���Ƃ������Ƃ����������̂ł��B

��Ԃ͌��̒��̑��t�i�������j�����Ȃ��Ȃ�܂��B���t�͌��̒��̒����ۂ⎕���a�ۂ�����Ă����͂������Ă��܂����A��̊Ԃ͕���ʂ�����̂ŁA�������ɐQ��ƌ��̒����ۂ��炯�ɂȂ��Ă��܂��̂ł��B

�܂��A��ԂɊԐH�Ƃ��ĒY�_���������ɓ����A���̒�����C�Ɏ_���ɌX���܂��B��x���܂ŋN���āA���َq��H�ׂĒY�_���������݁A�������ɖ���悤�Ȗ������J��Ԃ��Ă���A�����Ƃ����ԂɎ��������炯�ɂȂ��Ă��܂����ꂪ����̂ł��B

���I�[�����P�A��O�ꂳ����

�������Ƃ��Ȃ�ƁA�Ȃ��Ȃ��e�̏����Ɏ����X���Ă���Ȃ���������܂��A�q�ǂ��̈����K������u���Ă��܂��ƁA���ꂢ�Ȏ���1�{���Ȃ��Ȃ��Ă��܂���������܂���B

����O�̃I�[�����P�A��1���̒��ł��ł�����ƌ����Ă��܂��B�t�b�f�̓����������������g���Ď������A�ł���Ύ��ԃu���V��t���X���g�킹�Ă��������B����O�ɃA���J���C�I�������R�b�v1�t���܂�����A�f���^�������X�����Ɋ܂܂����肷�����Ɍ��ʓI���Ƃ����܂��B���V���Ȃǂɂ������Ă���̎��Âł͂Ȃ��A������O�̗\�h���ɂ���g�\�h���ȁh�Ƃ����l�����L�܂��Ă��Ă��܂��B

���Ȉ�@�ł̒���I�Ȍ��f����ʂ��āu�v���P�A�i�v���t�F�b�V���i���P�A�j�v���邱�ƂƁA���Ȑ��Ƃ̎w���Ɋ�Â��Ď������g�ōs���u�Z���t�P�A�v�̗����ŐϋɓI�Ɍ��N�Ȏ�������Ă������Ƃ��d�v�ł��B

�����A�e���g���I�[�����P�A�Ɋւ���m���������A���H���Ă��Ȃ���ΐ����͂�����܂���B�܂��͎�������Ƃ����S�����ŁA�ӎ���ς��Ă݂�Ƃ�����������܂���ˁB

�ȏ�A��X���������邨�q����̎��ɔ��郊�X�N���܂Ƃ߂܂������A�������ł����ł��傤���H�@���Z���̎��͉i�v���Ȃ̂ŁA���N�����Ȃ��Ă��܂��Ǝ��߂����Ƃ͓�����́B�A�Q�O�̂�������ӂ�ƁA���L�̖����o�Ă��܂��B���q������̐l���ő傫�������J���ď���悤�ɂ��Ă����邽�߂ɂ��A�����K���Ǝ��̂��������`�F�b�N���Ă����Ă��������B

�i�o�T�@�}�C�i�r�j���[�X�j

�y�Q�l�z

�� ���w���E���Z���̐������ԂƃI�[�����P�A�ӎ����� - ���C�I���������

�� �q�ǂ��̌g�ѓd�b���̗��p�Ɋւ��钲�� - �����Ȋw��

|

|

|

|

| |

|

���u���v�������ƁA�L���͂��^���\�͂������A�������ʂŖ��炩�Ɂ`

��������T�{���Ă��܂��������⎕��҂̒�����f�B�����肪�̂тĂ��܂��Â����m�B���̒m�炸�m�炸�̈��K���Â����Ă͂����Ȃ��B�C�M���X�̌����ŁA���̑r�����S�g�@�\�̒ቺ���������Ƃ����������B

���o�������́A�l�X�̐����̎������E����B����́u���v�Ɋւ��錤�����ʂ́A����̎�������A����I�ȃN���[�j���O�A�����Ē����⎕���a�̑������Â̏d�v�����Ċm�F�����Ă������̂��B�C�M���X�ōs��ꂽ�P�O�N�Ԃ̒ǐՒ����ł́A���������ƁA�L���͂Ȃǂ̔F�m�@�\���ቺ����Ƃ������ʂ��ł��B������肩�A�^���\�͂����l�ɒቺ���Ă��܂��\��������Ƃ����B

�u���̑r���ƐS�g�@�\�̐����̊W�́A�����̏ꍇ�A�Љ�o�ϒn�ʂƊ֘A���Ă��邱�Ƃ��킩��܂��v�Ƙb���̂́A�C�M���X�̃��j���@�[�V�e�B�E�J���b�W�E�����h���ʼnu�w�E���O�q���w����Ƃ���W���[�W�I�X�E�c�@�R�X���m���B

�ނ́A���̑r���������S�g�ւ̉e�������ɂ߂邽�߁A�C�M���X�łU�O�Έȏ�̔팱�҂R,�P�U�U�l���P�O�N�Ԃɂ킽���ĒǐՒ��������B

�uAmerican Geriatrics Society�v�Ŕ��\���ꂽ�_���ɂ��ƁA�c�@�R�X���s���������́A���ɃV���v���Ȃ��̂��B�팱�҂����̔F�m�ׂ͂邽�߂̎����ł́A�܂��P�O�̒P����Ă��炢�A�����̂��ׂĂ������Ɏv���o���邩�ǂ������e�X�g�����B�����ĂP�O����A�ăe�X�g���邱�Ƃ͒m�炳��Ȃ������팱�҂�ɁA�Ăѓ��P��Z�b�g�̋L���z�N�����Ă�������B�܂��A�^���\�ׂ͂�ɂ́A��Q�D�S���[�g���̋������Q������Ă��炢�A�팱�҂�̕��s�X�s�[�h���v�Z�����B

���̑r���ƁA�l�����v�w�I�����A�g�̂̌��N��ԁA���N�K���A���_��ԁA�����Ă����Ɋ֘A����o�C�I�}�[�J�[���l�����������ōs��ꂽ���͌��ʂ́A���R�����c���Ă���l�ƁA���ׂĂ̎��������Ă��܂����l�̐S�g�@�\���P�O���قNJu�Ă���̂ƂȂ����B�ʏ�A����ƂƂ��ɐS�g�@�\�̒ቺ�͔F�߂�����̂����A���܂��܂ȗv�����l��������ł��A�S�������̔팱�҂́A���R���̂���팱�҂Ɣ�ׂċL���z�N�ł����P�ꐔ�����Ȃ��A�����X�s�[�h���x���Ȃ����B

����̌����ł́A���̑r���̂Ȃ��ł��u�S�������v�́A�Љ�o�ϒn�ʂɂ�����炸�S�g�@�\�̒ቺ���������Ƃ���������Ă���B�c�@�R�X�͙͂��キ�Ȃ邱�Ƃɂ��h�{��Ԃ̒ቺ��A���o���̉��ǔ����Ȃǂ𗝗R�ɋ����Ă���A���ɂU�O����V�S�܂ł̐l�����̑S�������͂P�O�N��̐��_�I�E���̓I�Ȑ����̃}�[�J�[�Ƃ��Ďg�����Ƃ��ł���Ƙb���B�������V�T�Έȏ�őS�������ƂȂ��Ă��A�����͂����܂Ō����ɂ݂͂��Ȃ������Ƃ����B���������ł���A���𑽂������Ƃ������Ƃ́A���̌�̐S�g�@�\�ቺ�����Ȃ����댯���q�ɂȂ�Ƃ������Ƃ������܂��B

�i�Q�O�P�T�N�@�Y�o�j���[�X�j

|

|

|

|

| |

|

�����̊O���`���̎��ǂ�����H�`

�悭�q���������A�w�Z�̍Z�������Ō��C�ɑ������Ă���p��ڂɂ��܂��B�����Ȏq�ǂ������͂Ђ���Ђ��ɐ������₦�܂���B�̂т̂тƂ����܂�����ɂ͑����̂����͕t�����ƍl�����Ă�����������Ǝv���܂��B�������u���̊O���v�Ɋւ��Ă͂ǂ��ł��傤���H�ނ����⎕�������Ƃ͈Ⴂ�˔��I�ɋN����O���ɂ��Ă͒m���Ă��邾���Ŏ�������S���Ⴄ�ꍇ������܂��B����͂��̑Ώ��@�Ɨ\�h�@�ɂ��Ă��`�����܂��B

���̊O���ŁA���̈ꕔ�������Ă��܂������⎕�����炮�炵�Ă��鎞�⎕���������ɂ߂荞���͑��₩�Ɏ��Ȉ�@����f���Ă��������B�������S�ɔ��������Ă��܂����ꍇ�́A�܂������Ă��܂�������T���Ă��������B�������玕���i����������o�Ă��镔���j�������Čy���������Ă��������B���̎��A�C��t���Ă������������͎̂��̍��̕����������Ȃ����Ƃƍ��̕\�ʂ̔������i�������j���������ĂƂ�Ȃ����Ƃł��B�ڂ��ڂ����ĉ���̂悤�Ɋ����܂����A���̕��������ɂ������g�D�ł��̂ŗǂ���Ԃő������Ȉ�@����f���邱�Ƃ����Ì�̎��̎����ɑ傫���e�����܂��B���Ȉ�@�Ɏ����čs����Ԃ������@�͎��̕ۑ��t�ɂЂ����Ď����čs�����Ƃł��B�����Ȃ�Ȃ����̂ł����w�Z�ł͕ی����ɂ����Ă��邱�Ƃ�����܂��B�ۑ��t�̖����ꍇ�͋����̒��ɐZ���Ď����čs���ĉ������B�����������ꍇ�ɂ͖{�l�̂ق����Ǝ������̊Ԃɓ���Ă����Ɏ�f���Ă��������B���ꂮ����e�B�b�V���y�[�p�[�ɂ����͂��Ȃ��ł��������B

�O���̗\�h�@�Ƃ��ă}�E�X�K�[�h���L���ł��B�}�E�X�K�[�h�͏゠���̎��S�̂��A�R���^�N�g�X�|�[�c���Ŏ��Ƃ����̎���̂�����\�h������̂ł��B�I�[�_�[���C�h�̃}�E�X�K�[�h�͎��Ȉ�@��2��̒ʉ@�ō쐻���邱�Ƃ��ł��܂����A�ی��O�f�ÂƂȂ�܂��̂ŏڍׂ͊e���Ȉ�@�ɂ��₢���킹���������B

|

|

|

|

| |

|

�����ɂ̎����J������

�X�������J�ɂ͕����i���ɂ̎��j���J�����u�_���_�[�E�}�[���K�[�����@�v������̂��������ł��傤���B�����͂S���I�ɃC���h�������炳��A���̌��Ђ̏ے��Ƃ���Ă��܂����B���s���ړ�����Ƌ��ɕ������ړ����A�u�����̈��u���v���J���Ă��������ł��B���̎��@�̓X�������J�����B�̏B�s�L�����f�B�ɂ���A���l�X�R���E��Y�ɂ��o�^����Ă��܂��B

�����͂P�X�W�T�N���{�ɂ��������A���݂͍��쌧�����S�y�����ɂ��鏬������ω����������J���Ă��܂��B�T�O�`�U�O������ƌ�����ω����́u�����킹�ω��v�Ƃ��Ă�A�����͂��̑ٓ��̕����ɒu����Ă��邻���ł��B

���Ɍg���҂Ƃ��ẮA�ǂ������x�K��Ă݂����ꏊ�ł��B

|

|

|

|

| |

|

���u�ނ����̏��Ȃ��P�Q�v�P�S�N�A�����{��̌��Ƃ́H

�Q�O�P�R�N�̐V�������P�Q�Ύ��̂P�l���ϒ����{���i���Íς݂̎����܂ށj�͂O�D�U�{�ƑS�����ςP�D�O�T�{��傫�������A�P�S�N�A���őS���ŏ����ێ��������Ƃ������Ȋw�Ȃ⌧�̒����ł킩�����B�@���Íς݂��܂ߒ����̂Ȃ��P�Q�Ύ��̊����͂V�U�D�Q���������B�����N��ۂɂ��ƌ����ł͂P�X�W�O�N�̂P�Q�Ύ��̒����{���͂T�D�O�R�{���������A�W�P�N���猧��t��⌧����ψ���Ȃǂ��u�ނ��������P�O���N�^���v��W�J�B�t�b�������܂t���g�����������⋋�H��̎������Ȃǂ̎w����i�߁A�Q�O�O�O�N�ɂ͒����{���P�D�W�P�{�ƑS���ŏ���B�������B�����ł͂P�R�N�A�X���ȏ�̏��w�Z�Ŏ��C���F�܂ɂ�閁�����w���⋋�H��̎��������s���Ă���B�����N�̒n���Ȏ��g�݂����т������ʁB

�\�\�@��͂�u�p���͗͂Ȃ�v�ł��ˁB�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

|

|

|

| |

|

�����̖{���ŁE�E�E�������Ȃ��l�́A�]�т₷���H�H

���������Ȉ�t�́A���҂���Ǝ��̎��ÈȊO�̂��b�����邱�Ƃ�����܂��B���̒��ŁA������̕����炽�т��сA�w����A�]��ŁE�E�E�x�w�Ƃ̒��ł�����Ƃ������m�ɂ܂����đ傯�����E�E�E�x�ȂǁA�]�b���悭���ɂ��܂��B�厖�Ɏ���Ȃ���K���ł����A���ɂ͍��܂��ē��@�E�E�E�Ƃ�������������l�ł��B�������ɊW�����A�����[�������������܂����̂ł��Љ�܂��B

�w���������ċ`�����g��Ȃ���Π�]�|�̃��X�N��2.5�{�� �x�����J���Ȃ̌����ǂ̒������ʂł��B���N�ȍ���҂P�V�U�R���ɑ��Č����Ȃ����ׂ���������(2012�N8���j���̒������ʂɂ��Ǝ��̖{�������Ȃ��l�قǓ]�т₷���A�����P�X�{�ȉ��̐l�́A�Q�O�{�ȏ゠��l�ɔ�ׂ�2.5�{�]�т₷���Ȃ�Ƃ����̂ł��B�܂��A���̑���ɓ��ꎕ�����Ă���Ɓ@�]�Ԋ댯���������Ɍ��邻���ł��I

���ʏ펕�͑S���łQ�W�{����A�N���Ƃ�ɂ�Ă��̕��ϖ{���͌����Ă����܂����A�Q�O�{����ΐS�g�Ƃ��Ɍ��S�Ȑ����𑗂邱�Ƃ��ł���ƌ����Ă��܂��B

���ɉ������Ȃ��ƁA�����܂߂��̑S�̂̏d�S���s����ƂȂ�A�o�����X�@�\�̒ቺ����������A�r�͂ɉe�����o����Ȃǂ��āA�]�т₷���Ȃ邱�Ƃ��������Ă��܂��B�������Ȃ�������A����Ȃ����ꎕ����u���Ă��܂����́@�����̖�肾���ł͖����l�ł��B�����̎������ł͂Ȃ����ꎕ�̒�����f���ƂĂ��d�v�ł��B

���Ȃ��̎��͑��v�ł����H

|

|

|

|

| |

|

���u�D�����q�K���I���m��������35% �w�����a�x�ɂ͑��Y�������댯���v

�݂Ȃ���A�҂��ɑ҂����t�̓����ł��ˁB���������ŐV���������̒a����������悤�ɂȂ�A���̒��������I�ɂȂ��Ă����G�߂ł��B

�@���āA����ȋL���������܂����B�����a�ƔD�P�̊W�ɂ��ď�����Ă��܂��̂ŁA���ꂩ��D�P�����l���̕��͐���Ƃ�����ǂ��������A�Q�l�ɂ��Ă��������ˁB

�|�@�D�����q�K���I���m��������35%�w�����a�x�ɂ͑��Y�������댯���@�|

40�ΑO��ŕs�D�ɔY�ޏ����������钆�A�Ӎ�����L�����A�E�[�}���̑����ɂ��A�D�P�K����ɏ������D�P�ł���Љ�ɂȂ����Ƃ��傫�ȋc�_�ɁB����������o�Y�͕�̂ɂ����X�N���������łȂ��A����o�Y�Ƃ�����N��̏�����������₷�������a���A�َ��ɗ^����e�����傫�����Ƃ��������ł������H

����̓R�E�m�g����҂��Ă��鏗���ɒm���Ă����ė~�����A�D�P�O�Ɏ����Ă������������a�̂��b�����Љ�܂��B

�������a�������̐Ԃ����ɗ^����e��

�����a�̕a���ۂ���o��őf�́A�ٔՂ�`����đَ��̐������ז����邱�Ƃ�����܂��B���̋ۂ͎q�{�����k�����邱�Ƃő��Y�ɂȂ�������A�ۂ��َ��Ɋ�������ꍇ���B�r���Ɋ�������ƁA�܂��T�����\���łȂ��D�P�ɁA�����j�����N��������ꍇ������܂��B

�ؔ����Y�Ɛf�f���ꂽ��̂́A�ʏ핪�̏ꍇ�Ɣ�ׂďd�x�̎����a�����������Ƃ������ʂ���������w����łĂ��܂��B�������D�w����ɃA���P�[�g��������Ƃ���A���̎�����m���Ă����̂͂�������35���ŁA�c���65%�̏��������͒m��Ȃ��Ɠ����܂����B

�������ƑS�g�̌��N�ɂ͐[���ւ�肪

3�听�l�a�̂ЂƂł��铜�A�a�ǂ��Ă���ƁA�����a���������邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B���A�a�ǂ��Ă���Ɗ�b��ӂ�������̂ŁA������ӂ̈����ɂȂ���܂��B�����āA���t�̌����ɂ����o��������������A�Ɖu�@�\�̒ቺ�������Ƃ������ʂɂȂ�̂������ł��B�����a���Â�����A���A�a�����P�����Ƃ����t�v�l�̎��Â��l���n�߂��Ă���Ƃ��B�o�Y���l���Ă�����͎����ƑS�g�̊W���悭�������āA�����ɂ��Ȃ��Ă����Ȍ��f�����ق����悳�����ł��B

���̓��̎_���X�g���X�����炷���Ƃʼn��P

�_���X�g���X�Ƃ́A�A���`�G�C�W���O���l����Ƃ��ɂ͌������Ȃ������_�f�ɂ��̓����e���̂��Ƃ������܂��B���̎_���X�g���X�̃o�����X�����ɂƂ�Ă���͎̂�X�������葱�����A�o�����X������ƈ�C�ɘV���ɂȂ����Ă��܂��Ƃ��l�����Ă��܂��B

���R��w��w�@�̗F���F���搶�ɂ��ƁA�h�̓��̃T�r�h�Ƃ�������_���X�g���X�������l�ƁA�����łȂ��l���ׂ��ꍇ�A�_���X�g���X�������l�قǎ����a�ɂȂ闦���������������ł��B�����_�f�����炻���ƈӎ����邱�Ƃ͎����a�\�h�ɂ��Ȃ���̂ł��ˁB

�C�t���Ȃ������ɐi�s���Ă���\�������鎕���a�B�D�P���l���Ă�����́A���Ђ��̑O�Ɏ��ȂŌ��f���āA���N�ȐԂ������Y��ł��������ˁB |

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

���u�W�����E���m���̎��A�y���_���g�Ɂv

2011�N�H�A�I�[�N�V�����ŗ��D���ꂽ�̃W�����E���m���̉P�����y���_���g�ɂȂ�A���o���Ȃnj����̌��N�ւ̊S�����߂邽�߁A�p���e�n�̎��Ȉ�@�����Ă���B 2011�N�H�A�I�[�N�V�����ŗ��D���ꂽ�̃W�����E���m���̉P�����y���_���g�ɂȂ�A���o���Ȃnj����̌��N�ւ̊S�����߂邽�߁A�p���e�n�̎��Ȉ�@�����Ă���B

���̓��m����1960�N��A�n�E�X�L�[�p�[�Ƃ��ē��������ɂ��������́B2011�N11���ɃJ�i�_�l�̎��Ȉ�Michael Zuk��19��5,000�|���h�i��2,500���~�j�ŗ��D���A�y���_���g�ɂ����B����A���o���[�����Ԃ̃L�����y�[���Ŏg�p����邱�ƂɂȂ�A�p������16�̎��Ȉ�@�œW������邻�����B

Zuk��t�́u�r�[�g���Y�̎����A���̑厖�ȃv���W�F�N�g�̖��ɗ��ĂĊ������v�Ƙb���Ă���BUK�ł�2010�N1,985�l���̐l�����o���ɂ��S���Ȃ��Ă���A���̐��͉ߋ�10�N�Ō������Ă���Ƃ����B

�ŏ��ɂ��̃l�b�N���X����ʌ��J�������Ȉ�@�́u�n���̐l�����ɁA��x��ɂȂ�O�Ɍ��o��������`�����X��^���邱�Ƃ��ł��Ċ������B���҂��f���炵���A�C�f�B�A���Ǝv���Ă���B�W�����E���m���̎�����ɂ����āA�ʐ^���B��l������v�Ƙb���Ă���B �ŏ��ɂ��̃l�b�N���X����ʌ��J�������Ȉ�@�́u�n���̐l�����ɁA��x��ɂȂ�O�Ɍ��o��������`�����X��^���邱�Ƃ��ł��Ċ������B���҂��f���炵���A�C�f�B�A���Ǝv���Ă���B�W�����E���m���̎�����ɂ����āA�ʐ^���B��l������v�Ƙb���Ă���B

�y���_���g�̓A�����J�̃W���G���[�E�f�U�C�i�[Ari Soffer�����삵���������B

���{�ł͔N�Ԗ�7,000�l�����o���ɜ늳���A3,000�l���S���Ȃ��Ă��܂��B�����������b�肩����{�ł��A���o���ւ̊S�����܂�Ƃ����ł��ˁB

��BARKS(GLOBAL MUSIC EXPLORER)2012�N11��3�������p

|

|

|

|

| |

|

|

���u�����a��1�ԏ��Ȃ����͉����H�v

|

�����̗ʂ����{�l�̊�l��3�������������I�����a�\�h�̔錍�Ƃ́H

�����a�Ƃ́A���Ǝ������̍a�u�����|�P�b�g�v�ōۂ����B���A�������ɉ��ǂ��N����a�C�B���{�l�̐��l�̖�W�����������Ă���a�ŁA���u����Ǝ��������邾���łȂ��A�����a�ۂ����t�ɓ��荞�݁A�S�؍[�ǂȂǐS���a�̃��X�N�������Ȃ邱�Ƃ��B�����͎��C�̖����c���A�i���A�ߓx�̃X�g���X�ȂǁB

�y�����a�����Ȃ��s���{�������L���O�z

�������J���ȁ@����20�N�x�u���Ғ����v���Z�o

1�ʁF�R�����@2�ʁF���ꌧ�@3�ʁF�ΐ쌧

�Ȃ��A�R�����͎����a�����Ȃ��̂��H�܂��v�����̂́u�������v�ł����A�R�������̎������͕��ςP���Q��Ƌɂ߂ĕ��ʁB�ł́A���ɂǂ�ȗ��R���l������̂��H

�����a�\�h�̃|�C���g��2�B

�i1�j�H�ׂ�X�s�[�h��H�ׂĂ��鎞�ԂȂǐH���̎d��

�i2�j�ǂ�ȐH�ނ�H�ׂĂ��邩

���b�{�ł́A�X�̂��������Ɂu������������̊Ŕv������B�R�����͓��{�ꂨ����������̊����������B�������A�悭�H�ׂĂ���̂́c�}�O���A�T�[�����A�A�i�S�Ƒ��̒n���ł��l�C�̂��́B�����i�Ŏ����a��\�h���Ă���Ƃ������͖����悤�B

�����s��Ŋy�����H�������鎖�ŁA�����a�ۂɑR���₷����������Ă���

�X���̗����X�̊ŔɁu���s��v�Ƃ����������B�u���s��v�Ƃ́A�R�����ł͓�����O�ɍs���Ă��铯����̂悤�Ȃ��́B�Ƃ��閳�s��̊F����̎����a�ׂ�Ɓc���{�l�̐��l�̖�80���A�܂�10��������8���������a�Ƃ����m���̂Ƃ���A���ϔN��51�̊F����̌��ʂ�7����2���������a�B��29���ɗ}�����Ă����̂ł��B

���i����X�g���X��������Ȃ��������A�g�̖̂Ɖu�͂��グ��Ύ����a�ۂ��������Ă��A������x�ۂɑR�ł���悤�ɂȂ��ƌ����܂��B���s��̐l�X�͊y�����������鎖�Ŏ����a�ۂɑR���₷����������Ă���ƍl������̂ł��B�������A�y�����H�ׂ邾���Ŏ����a�����S�ɖh���͓̂���c�����ŁA���s��ŏo�����������̉Ƃ�K�˂邱�ƂɁB

���ł��������H�������錧������������

A����i79�E�j���j

�����a�������A80�Βj���̕��ώc��������10�{�Ȃ̂ɑ��A27�{�������c���Ă��邻���B���i�A�ǂ�ȐH�ނ��ǂ�ȕ��ɐH�ׂĂ���̂������Ă��������Ɓc

���[�H�O

�������o����܂ŁA�L���E���̂ʂ��Ђ��A���������A���Ԑ��Ȃǂ���ɔӎނ���̂����ہB

���[�H

�̂��傤���Ă��A�|�e�g�T���_�A�g�}�g�A���낫�イ�Ȃǃw���V�[�ȃ��j���[�B�H�����I������̂́A���܂݂�H�n�߂Ă���P���Ԕ���

���́A���̐H�ׂĂ��鎞�Ԃ̒����ɂ����A�R�����̕��X�̎����a�\�h���Ă���傫�ȗv�����B����Ă��܂����B���{�S���̐H�����ԃ����L���O�ł͎R������1�ʁB

���𑝂₷���ƂŎ����a��\�h

A����i79�E�j���j

�����a�\�h�ɏd�v�Ȃ̂́u���t�̕���v�B�������H�������鎖�Ŏ��R�Ɗ��މ������܂��B����Ƒ��ʂ̑��t�����傳��A�����a�ۂ��E�ۂ��₷���Ȃ�ƌ����̂ł��B���{�l��1��̐H���Ŋ��މ̕��ς�620��BA�����2066��ƁA���{�l�̕��ϙ�3�{�ȏ㊚�݁A���t�𑽂����債�Ă��܂����B�b�{�s�̕��X37���ɑ��t�ʌ������s�����Ƃ���A��84���̐l����l���N���A�B���t�ʂ̕��ς͊�l�̖�1.3�{�i3�������j�Ƃ������ʂɁB

�R�����̎����a�\�h�̔錍�́A�H�����Ԃ��������Ƃ鎖�Ŏ����a�\�h�ɏ\���ȑ��t���o���A���s��̂悤�ȋC�̒u���Ȃ����ԂƐH�������邱�ƂŎ����a�ւ̒�R�͂��オ���Ă���ƍl�����܂��B

�y���オ����I�z�ƒ�ł��ȒP�ɏo������t�ʃA�b�v�p�I

1�D��ނ�傫����

2�D�@�ۂ��c���悤�ɐ�i�l�Q�Ȃ�^�e�ɐ�j

3�D���݂������̂���H�ނ�����i���̂��A���ڂ��A�����R����C�J��z�^�e�Ȃǂ̋���ނȂǁj

�i�Q�l�F2012�N8��14���@�e���r�F�݂�Ȃ̉ƒ�̈�w�j

|

|

|

|

|

�������a�ƃ��^�{�̊W

|

���̂قǁA�����a�ƃ��^�{�̊W������w��Ŕ��\����܂����B�V���ɂ��f�ڂ���܂����̂ł����m�̕��������ł��傤�B���e�͈ȉ��̒ʂ�ł��B

�d�������a�������l�قǁA���^�{���b�N�V���h���[���i�������b�nj�Q�j�ɂȂ�m���̍������Ƃ��A���ꌧ���l�s����U�O�O�O�l�ɑ��钲���ł킩�����B

�@���l�̖�W����������u���̐����K���a�v�ƌ����鎕���a�ƃ��^�{�Ƃ̊W����ʎs����Ώۂɂ�����K�͒����Ŗ��炩�ɂ����̂͑S���ŏ��߂āB

�@���s���w�����Ȃ̕ʏ��a�v�����炪���{�B�Q�O�O�X�`�P�O�N�x�A�S�O�Έȏ�̒��l�s���U�U�Q�V�l�i�j���Q�P�V�O�l�A�����S�S�T�V�l�j�ɂ��Ď����a�̒��x���u�O�`�S�v�̂T�i�K�ŕ]�����A���͂Ȃǂɂ�郁�^�{�f�f���s�����B

�@���̌��ʁA���x���u�S�v�ƍł��d�������a���҂Ń��^�{�̊����i�j���Q�P���A�����U���j�́A�����a�łȂ��l��u�P�`�Q�v�̌y�����҂̐��l�i���P�U���A���R���j�ɔ�ׂč��������B���^�{�ɂȂ郊�X�N�́A�u�S�v�̎����a�̒j���łP�E�R�{�A�����łP�E�T�{�ɂȂ�Ƃ����B�ʏ������́A�u�����a�ɂȂ�Ƃ��ޗ͂������A�h�{�̃o�����X������邽�߂��낤�v�Ƃ����B

�i2012�N5��16��15��16�� �ǔ��V���j

�݂Ȃ���A�������ł����H���͑�ł���H�����a���i�ނƃ��^�{�ɂȂ邩������܂����B�����Ȃ�Ȃ��悤�ɁA�����̎��Ȉ�@�ɍs���Ă�������Ƃ����̃`�F�b�N�����Ă��炢�܂��傤�ˁB

|

|

|

|

|

�����̉����Ȃ��Ȃ�I�H

|

�������Â̎��̂��̉��B

���̉����_���Ŏ��Ȏ��Â����߂���Ă��܂��l�����\������ĕ����܂����A���Ȃ��͑��v�ł����H���������l�ɕ����ƂȂ�V���ȑ��u���J������܂����B�d�g�݂̓m�C�Y�L�����Z�����O�w�b�h�z���Ɠ����悤�ɑ��u�ɓ������ꂽ�}�C�N�ƃ`�b�v�ʼn��̔g�`�͂��A����Ɣ��̔g�`�̉������o�����Ƃɂ���ė�̉���ł������Ƃ������̂ł��B���ꂾ���Ȃ�]���̂��̂ƕς��܂��A���̑��u�̐V�����Ƃ���́A�m�C�Y�S�ʂł͂Ȃ��^�[�r����o�L���[���̉����������Ȃ�����Ƃ���ł��B���̑��̉��͕�������̂Ńh�N�^�[��A�V�X�^���g�̘b�������鐺�͂����ƕ������邻���ł��B�X�ɂ��̑��u�̂������Ƃ���́y�A�_�v�e�B�u�E�t�B���^�����O�z�Ƃ����Z�p�ʼn��̎��g�����ω����Ă�����ɒǐ����ė�̉������������鎖���ł��邱�Ƃł��B����������I���Ǝv���܂��B

���������A���̔����̓h���C�o�[���ً}�T�C��������悤�ɂ��Ȃ���s���ȃ��[�h�m�C�Y����������V�X�e�����J�����Ă��鎩���ԃ��[�J�[�̃��[�^�X�ЂɐG�����ꂽ�A�����h����w�L���O�X�J���b�W���ȑ�w�����u���C�A���E�~���[�̔��Ăɂ����̂ł����B���̌�A�u���l����w�A�����h���T�E�X�o���N��w�ōH�w�̌����҂Ƃ̂P�O�N�ɂ��y�ԋ��������ɂ��v���g�^�C�v������Ă��܂��B�c�O�Ȃ���A���̉���I�ȑ��u�͌��ݎs�̂���Ă��܂��A�����҂ł���L���O�X�J���b�W�����u���C�A���E�~���[�͌����Ă��܂��A�u�����̐l�X�͂��̉��̂����ŕK�v�Ȏ��Â�摗�肵�Ă��܂��B���̃f�o�C�X�́A���̋��|���ߋ��̂��̂ɂ���\��������B�v�ƁA���̑��u�����ǎ��p������邱�Ƃɂ��A���Ƀg���u��������Ă���̂ɁA��̉����|���Ď���҂ɍs���Ȃ��ƌ��������X�������ł����Ȃ��Ȃ�����ł��ˁB

PHYSORG.com�FNew device set to combat fear of the dentist drill�i�p��j

|

|

|

|

|

�����ɂŒj�����S�@�u���̕a�C���[���ȏǏ�������炷�v

|

�ăI�n�C�I�B�V���V�i�e�B�̒j���i24�j��8��31���A���̊����ǂŎ��S�������Ƃs�̑�w�a�@��t��������B ���S�����j����2�T�ԑO�ɐe�m�炸���ɂݎn�߁A���Ȉ�͔���������K�v�������������A�j���͒ɂݎ~�߂����p���Ă����B�ɂݎ~�߂͌��ʂ����������̂́A�����͊g�債�A�ŏI�I�ɒj���̔]�ɒB�����B�ăJ���t�H���j�A��w�T���f�B�G�S�Z�̎��Ȉ�A�A�[�r���E�V���o�[�X�^�C�����́A�u���̕a�C���[���ȏǏ�������炷���Ƃ�l�тƂ͒m��Ȃ�������B�����̐l�����̎��a�Ŗ��𗎂Ƃ��Ă���v�ƌ�����B

�i��Global Post, 2011.9.3�j

http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/weird-wide-web/kyle-willis-toothache-health-care

�����͊����ǂł��B���u���邱�Ƃɂ��S�g�Ɋ������L�����Ă��܂����Ƃ�����܂��B��̂͒��������S�����̃g�b�v�ł������A����ł�������i���̃A�����J�ł����A���N�Ɉ�x���̂悤�ȕ�����܂��B���Ԃ���������A���Â��C��������Ɛ扄���ɂ����A�����͑��߂ɑΏ�����悤�ɂ��Ă��������B

|

|

|

|

|

�����Ȉ�ɍs���̂��M���M���܂ʼn䖝����l�A�����I

|

�s���̉e���ŁA���̌��f�⎡�Â���̂��T����l�������Ă���Ƃ����B�u�f�C���[�E�e���O���t�v�����`���Ă���B

�p�����Ȉ�t��iBritish Dental Association�j�ɂ��ƁA����t��̎���ɓ��������Ȉ�251�l�̂����R���̂P���A�u����12�����ԂŁA���肬��܂Ŏ��Âɗ��Ȃ��������҂̂��߂ɋً}���Â��s��Ȃ���Ȃ�Ȃ������P�[�X���������v�Ɠ����Ă����Ƃ����B�܂��A�R���̂Q���A�u���Â�扄���ɂ�����A�\����L�����Z�����銳�҂������v�Ɠ����Ă����B

��������̃X�[�W�[�E�T���_�[�\������́A�u���Ȏ��Â�扄���ɂ��āA�ڐ�̉ƌv��ߖ悤�Ƃ���l������̂͗����ł���B�����A����͒���I�Ȍ��o��������ӂ邱�ƂɂȂ�̂ŁA��肪���̕��傫���Ȃ莡�Ô�������č������Ă��܂����ƂɌq����v�ƁA�������Ă���B

�������ł����A�݂Ȃ���B�����ƁA����I�Ɏ��Ȍ��f�ɍs���܂��傤�ˁB

|

|

|

|

|

���̊O�Ŕ|�{�A�������S�Đ����}�E�X�Ő����A�l�ւ̉��p�ڎw���|������

|

�}�E�X�̎��̈ꕔ��̊O�Ŕ|�{���A���S�Ȏ����Đ����邱�Ƃɐ��E�ŏ��߂Đ��������ƁA���{���ȑ吶�����w���̒����M�����Ɠ���V���������w���̍����������̌����`�[����3���܂łɖ��炩�ɂ����B����A�C���v�����g����ꎕ�ɑ���l�̎��̍Đ���ÂƂ��ėՏ����p��ڎw���B �}�E�X�̎��̈ꕔ��̊O�Ŕ|�{���A���S�Ȏ����Đ����邱�Ƃɐ��E�ŏ��߂Đ��������ƁA���{���ȑ吶�����w���̒����M�����Ɠ���V���������w���̍����������̌����`�[����3���܂łɖ��炩�ɂ����B����A�C���v�����g����ꎕ�ɑ���l�̎��̍Đ���ÂƂ��ėՏ����p��ڎw���B

����������ɂ��ƁA����5���̃}�E�X�̎����i���̐�j���A�l�Ԃ̎��ƍ����Ȃ��������̍זE��|�{���č�����V�[�g��̂��̂ŕ�ނȂǂ��ē���Ȕ|�{�t�ɓ��ꂽ���ʁA1�����łقڊ��S�Ȍ`�̎����Đ������B���̍����ł��鎕���⎕�̓y��ƂȂ鎕�����A���������`�����ꂽ�B

�����������A100%�߂��������ōĐ��B�Đ����������}�E�X�̑O�����ڐA�����Ƃ���A���������邱�ƂȂ�����ɋ@�\�����Ƃ����B

���������́u�����A�����A�����g�D�̑S�Ă������ǂ̒��ō��A���S�̂��Đ����邱�Ƃ����҂ł���v�Ƃ��Ă���B

���̍Đ������ł́A����܂łɓ������ȑ�Ȃǂ̌����`�[�����}�E�X�̓��ł̍Đ��ɐ������Ă���B

�i2011�N1��3���@�����j

|

���`���[�`���̖��������x�������ꎕ�A210���~�ŗ��D

|

�p���̃E�B���g���E�`���[�`�����̓��ꎕ��2011.1.19���A�����h���̃I�[�N�V�����Ɋ|�����A1��9200�|���h(��210���~)�ŋ��藎�Ƃ��ꂽ�B�iAFP�ʐM�j �p���̃E�B���g���E�`���[�`�����̓��ꎕ��2011.1.19���A�����h���̃I�[�N�V�����Ɋ|�����A1��9200�|���h(��210���~)�ŋ��藎�Ƃ��ꂽ�B�iAFP�ʐM�j

���ꎕ�̓`���[�`������2�����E���J��̏����O����g���n�߂��B�c�����玕�̕s��ɔY�܂���Ă����`���[�`�����A�����̍ۂɂ��܂������ł���悤�A���Ȉ�ɂ���ē��ʂɃf�U�C�����ꂽ�B�����̓��ꎕ�̂������Ń`���[�`���͗L���ȉ��������A�i�`�X�̋Ŕ敾�����������ە������B

�i�L���Fasahi.com���j

AFPBB news�̓���

|

|

|

|

|

���������̓��@�����������@����Ŏ����a�����@������K���𣋳�����X

|

���q������[�������钆�A�y�b�g���̐��E�ł�������i�݁A�[���ȕa�C�ɂȂ��肩�˂Ȃ��u���̘V���v��\�h������g�݂��l�C���W�߂Ă���B

8���͢�������i11�E8�j�̓���B���̎��Ȍ��f�⎕�����������s�������a�@�������Ă���A�b��t��́u�����`�����ɂ��������̏K�����v�ƌĂт����Ă���B

�Вc�@�l�E�y�b�g�t�[�h����̕���21�N�x�̒����ɂ��ƁA�S���̎��猢1232��2��C�̂����A�V�j�A�Ƃ����7�Έȏ�̌���45.8%�B����ɔ����A�����a�̌��������Ă���B�����a�͕��u����ΐS����t���̎����ɂȂ��肩�˂Ȃ��Ƃ����B

�����̌��N�����f���^���P�A�ɁA��������^�����B2�̃|������A���Ǝ����������ɎQ�����������̉�Ј��A�퐢���u����@�x�q����v�w�͢�������ɂȂ肩���Ă���Ɛf�f����A�S�z�B�厖�ȉƑ��Ȃ̂ŁA�ꏏ�Ɏ��������撣���Ă��������

�b��t�̌I������͢���̓y�b�g���Ƒ��Ɉ���ƂȂ�A�P�A�ɊS�������B�����ƒ����ꏏ�ɐ������邽�߂ɂ��A���C�悭�����A�K�������Ăق�����Ƙb���B

�i2010�N11��8���@�Y�o�V���@���j

�l�Ԃ̏ꍇ�́A�`���Ȃ�C���v�����g�Ȃ�Ŏ���������₤���Ƃ��o���܂����A���̏ꍇ�͎���g�����Ƃ��o���Ȃ��̂ŁA���O�����肷��`���͖����ł��B�߂������A���ɃC���v�����g���{�p������������̂ł��傤���B �l�Ԃ̏ꍇ�́A�`���Ȃ�C���v�����g�Ȃ�Ŏ���������₤���Ƃ��o���܂����A���̏ꍇ�͎���g�����Ƃ��o���Ȃ��̂ŁA���O�����肷��`���͖����ł��B�߂������A���ɃC���v�����g���{�p������������̂ł��傤���B

�Ƃ������A�l���������X�̃u���b�V���O�K�������A�����ɂȂ��Ă������̎��ŐH�����o����悤�Ɋ撣���Ă��������B

|

|

|

|

|

���A�����J�l�����{�l�̒����̗��R�́@�u�錍�͐H��ɂ���v

|

���E�ی��@��(WHO)��10���ɔ��\�����u2010�N�x�Ł@���E�ی����v�v�ɂ��ƁA���{�l�̕��ώ�����83�ŁAWHO����193�����̂����A1�ʂ������B���N���C�t�ƃX�L���P�A�Ɋւ���č��̃u���O�uskincare.body-money.com�v�ł́A���{�l�̐H�����ƘV���h�~�ɂ��ĂÂ��Ă���B

�@�u���O�̕M�҂́A���{�l�̒����̔錍�͐H��ɂ���Əq�ׂĂ���B���{�l�́A�����Љ�Ō��������Ȃ��Ă��Ă��A���N�I�ȐH���ɗ��ӂ��Ă���Ƃ��A�����̓��{�l�̐H���́A���N�I�Ŏ�X�����A�אg�ȃ{�f�B��ۂ̂ɓK���Ă���Ƃ����B�܂��h�{���������A�������̓�����H�i��I�сA�H�ׂ邱�ƂɊ�т������Ă���Ɛ����B �@�u���O�̕M�҂́A���{�l�̒����̔錍�͐H��ɂ���Əq�ׂĂ���B���{�l�́A�����Љ�Ō��������Ȃ��Ă��Ă��A���N�I�ȐH���ɗ��ӂ��Ă���Ƃ��A�����̓��{�l�̐H���́A���N�I�Ŏ�X�����A�אg�ȃ{�f�B��ۂ̂ɓK���Ă���Ƃ����B�܂��h�{���������A�������̓�����H�i��I�сA�H�ׂ邱�ƂɊ�т������Ă���Ɛ����B

�@

�܂��č��̌����ɂ��ƁA�قƂ�ǂ̕a�C��a���ۂƐ키�̖̂Ɖu�͂́A�l�̐H�����ɐ[���֘A����Ƃ������ʂ����\���ꂽ�Ƃ��A���{�l�����̓�����ǂ���\���́A�č��l������5����1�Ƃ����邪�A������́A���b�ߑ��̐H�i��ێ悵�߂��邱�ƂɋN�����A���Ă̐H���ɔ�ׂē��{�̐H���͎��b�������Ȃ��Ǝw�E���Ă���B

�M�҂́A��ʓI�ɓ��{�l������40��ɂȂ��Ă�20��Ɍ�����Ƃ����邪�A���{�̐H�����͕a�C���������A�Ⴓ�Ɗ��͂�ۂ閧������Əq�ׂĂ���B���̈��Ƃ��āA�C����J���X�[�v�͍b��B�̋@�\�ɂ悢�Ƃ���A�W���K�C���ɂ͎��R�̘V���h�~��p�A�����͍R�����p�ƌ��N���i�ɂ悢�Ȃǂ������Ă���B�܂��啔���̓��{�l�͉��H�H�i��W�����N�t�[�h�������X���ɂ���Ȃǂ̌����������Ă���B �M�҂́A��ʓI�ɓ��{�l������40��ɂȂ��Ă�20��Ɍ�����Ƃ����邪�A���{�̐H�����͕a�C���������A�Ⴓ�Ɗ��͂�ۂ閧������Əq�ׂĂ���B���̈��Ƃ��āA�C����J���X�[�v�͍b��B�̋@�\�ɂ悢�Ƃ���A�W���K�C���ɂ͎��R�̘V���h�~��p�A�����͍R�����p�ƌ��N���i�ɂ悢�Ȃǂ������Ă���B�܂��啔���̓��{�l�͉��H�H�i��W�����N�t�[�h�������X���ɂ���Ȃǂ̌����������Ă���B

���̂悤�ɕ]������Ă�����{�l�̐H���ł��B���N�ɗ��ӂ��A�o�����X�̂Ƃꂽ�H���ł����Ɗy���݂����ł��ˁB

|

|

|

|

|

|

���������ŋ���m�炸�̑����q�g���[������҂����͕|������

|

���疜�l�̌��ɐ��܂�j��ł������ꂽ�ƍَ҂̈�l�Ƃ��Ēm����A�h���t�E�q�g���[�B���O�̑O�ł́u����m�炸�̗E���ȃ��[�_�[�v�Ƃ����C���[�W������ނ�����҂ɑ��鋰�|�����͐��U�����ł��Ȃ������悤�ł��B ���疜�l�̌��ɐ��܂�j��ł������ꂽ�ƍَ҂̈�l�Ƃ��Ēm����A�h���t�E�q�g���[�B���O�̑O�ł́u����m�炸�̗E���ȃ��[�_�[�v�Ƃ����C���[�W������ނ�����҂ɑ��鋰�|�����͐��U�����ł��Ȃ������悤�ł��B

�q�g���[�̎���Ҍ����͓��ւł͗L�������������ł��B20�N�Ԃ��������Ȉゾ�������n�l�X �u���V���P�̎�L�ɂ́u�ɂ݂ɑς����ꂸ�A�P���Ȏ����ǂ̎�p��8���Ԃɕ����Ă����Ȃ����v���Ƃ�A�u�^ᇁi�̂��悤�j�⎕���a������A���ɏL�����̎����傾�����v���Ƃ��L����Ă��܂��B

�@�u���V���P�͂��������Ȉ�ł��邱�Ƃ���Ɍւ�Ɏv���Ă��܂������A�q�g���[�̂ق��͂Ƃ����ƃu���V���P�ɉ��˂Ȃ�Ȃ��@����������Ă����悤�ł��B

�@�u���V���P�̋L�^�ɂ��܂���1944�N�����ł�10�ӏ��ɋl�ߕ������Ă��܂��B�܂��A�E���Ƀu���b�W�����Ă��āA���N7��20���̈ÎE�����̍ۂɂ́A�j�Ђ���ɓ�����u���b�W������Ă��܂��Ĕ��Ȓɂ݂ɋꂵ�����ł��B

�@�u���V���P�́A�q�g���[�̎����a�⎕�̃g���u���̎�Ȍ����́A��ꎟ���E���O�̃E�B�[���ŕ��Q�l�̂悤�Ȑ����𑗂��Ă����Ƃ��̑e���ȐH�����̂������낤�A�Ƃ��������߂Ă��܂��B

�i2009�N12��11���@GIGAZINE�@���j

�������ł����H�q�g���[�ƂĂ�͂�l�̎q�B�̂̎��ȋZ�p�Ȃ�q�g���[�����������h���������Ƃł��傤�ˁB�ł��݂Ȃ���͑��v�I����̎���҂���͗D�����Ēɂ��Ȃ����Â�S�����Ă��܂���B

|

|

|

|

|

���X�g���[�g���Ȉオ�ɐ��H�@�C���h

|

�ŋ߁A�Ɠ��̌v�Z���@�⋳��V�X�e���ȂǂŘb����W�߂�C���h�ł����A�C���h�k���̓s�s�A�V�[�N���k�̃��b�J�Ƃ��Ēm����A�����c�@���ł͂߂��炵���I�X�����邻���ł��B

�C���h�ł͐����ȌP�������A���ȋZ�m�⎕�ȏ���Ƃ��ē����Ȃ��玡�ËZ�p��g�ɒ������l�������A�H��Ŏ��Ȏ��Â��s���Ă���B

1����150���s�[�i��300�~�j�قǂ̎���������Ƃ����B��5���s�[�i��10�~�j�Ŏ��̃N���[�j���O���{�p���Ă��炤���Ƃ��ł���B

�i2009�N07��06�� 20:28�@���M�n:�A�����c�@��/�C���h�@AFPBB News�j

���{�ł́A�����ېV�ȍ~�A���Ȉ�ɂȂ�ɂ́A���Ǝ����ɍ��i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɩ@���Œ�߂��Ă��܂��B

���Ô�͊i���I�H�ł����A���{�ŃX�g���[�g���Ȉ�ɂ����邱�Ƃ͓�������ł��ˁc

�C���h�E�A�����c�@���iAmritsar�j�̘H��Ŏ������Â���Kulwant Singh����i���A2009�N7��4���B�e�j�B �C���h�E�A�����c�@���iAmritsar�j�̘H��Ŏ������Â���Kulwant Singh����i���A2009�N7��4���B�e�j�B

(c)AFP/NARINDER NANU

|

|

|

|

|

�����ތ��ʁ@�X�g���X�}����������

|

��ЂŎc�ƒ��Ɏϋl�܂��ăC���C�������Ƃ��A�K�������ނƁA�Ȃ�����Ƃ��͂��ǂ������Ƃ͂���܂��B ��ЂŎc�ƒ��Ɏϋl�܂��ăC���C�������Ƃ��A�K�������ނƁA�Ȃ�����Ƃ��͂��ǂ������Ƃ͂���܂��B

�u�K�������ނƋْ���a�炰��Z���g�j�������������]���ő����āA�X�g���X���ɘa����܂��B�v�����b���̂́A�_�ސ쎕�ȑ�̏���ˎ��������B

���Ƃ��Α傫�ȉ����Č������オ������A�S�������������肵���l���K�������ނƁA�l������ɖ߂����B�}�E�X�ł����ݍ��킹����������ƁA�X�g���X�̎w�W�ƂȂ镛�t�玿���番�傳���R���`�R�X�e�����̌����Z�x�����܂邱�Ƃ������Ŋm���߂�ꂽ�B

���ނ��Ƃ͋L���̓A�b�v�ɂ��Ȃ��邻�����B�K��������ł���l�̔]�̂悤���ׂ���A�L���ɂ������u�C�n�v�Ƃ��������̊��������܂��Ă����B���N���̋L���ׂ͂�����ł́A�K��������ł��Ȃ��Ƃ����A2���Ԃ���̕������т����������B

�}�E�X�ł��������Ȃǂ���ƁA�L���͂��傫���ቺ�����B�Ƃ��낪�L���͂����펞��20%�܂ŗ������}�E�X�ł��A���������ƁA1�T�Ԍ�ɂ͋L���͖͂�35%�ɂ܂ʼn����B����˂���́u���ނ��Ƃ͔]�̊������ɂȂ���B�F�m�Ǘ\�h�̌��ʂ����҂ł��܂��v�Ǝw�E����B

�ߌ��厕�w���t���a�@�̍֓���Y�a�@���ɂ��ƁA���t�͏�����������y�f���܂ނق��A���̒��̍ۂ̑��B��}���ĔS����ی삷���ڂ�����B�֓�����́u�h���C�}�E�X�O���v�ɂ͑��t�̕��傪����A���̒��̊�����i����l�������K��邪�A����9���͑��t�B�Ɉُ�͂Ȃ��A�����K����X�g���X�ȂǕ����v���̂����́B���t�́u���̒��̌��N���ێ�����o�����[�^�[�v�i�֓�����j���B

���{�ł͌Â�����A���ނ��Ƃ��������̂Ђ��Ƃ����Ă����B�������ォ��A�N2��́u���ł߂̓��v�ɍd�������⍩�z�Ȃǂ�H�ׂĒ����ƌ��N���F��K�����������B

�i2009�N�@�����V���f�ځj

�悭����ŐH�ׂ邱�Ƃɂ��A�������ǂ��Ȃ�A�������₠���̍�����v�ɂ���A���t�̕���𑣂��A�]������������ȂǗl�X�Ȃ悢���ʂ�����܂��B�������H�ׂ邱�ƂŖ������������A�_�C�G�b�g���ʂ����҂ł���悤�ł��B������肵�����芚��Ō��N�I�Ȗ����𑗂�܂��傤�B

|

|

|

|

|

��2500�N�O�̎��̑����@�s�Ñチ�L�V�R�t

|

for National Geographic News for National Geographic News

Photograph courtesy Jose C. Jimenez Lopez

May 19, 2009

�i�i�V���i���@�W�I�O���t�B�b�N����@HP����j

�l�C�e�B�u�A�����J����2500�N���O�Ɋ��ɍ��x�Ȏ��Ȉ�p��L���Ă������Ƃ����炩�ɂȂ����B

���L�V�R�쓌�̃`�A�p�X�B�Ŕ������ꂽ���W�̎��ɂ́A�����̋Z�p����g���Ĕh��ȑ����������ߍ��܂�Ă����B

����̒����́A�ʐ^�̕W�{���͂��߁A���L�V�R�����l�ށE���j�w�������iNIAH�j�̐���_�ɋy�Ԏ��̏����i��Ώۂɍs��ꂽ�B���̌��ʁA�k�A�����J�암�̌Ñ�l�́A���ɍ��ݖڂ�a���{������A��Ȃǂ̑������ߍ��ނ��߂Ɂg����ҁh�ɒʂ��Ă������Ƃ����������B�����i�̑唼�͏ڍׂȔ����ꏊ���s�������A16���I�ɃX�y�C���l����������O�̃��\�A�����J�ƌĂ��n��ɕ�炵�Ă����l�X�̂��̂ł���B

�ŋ߂��̒������ʂ\�������������̐l�ފw�҃z�Z�E�R���Z�v�V�I���E�q���l�X���́A�X�y�C������̃��[���C���^�r���[�Ɏ��̂悤�ɓ����Ă���B

�u�唼�͒j�������A�ނ炪�����t�@�b�V�����ɋC���g���Ă����̂͊m�����B����͎Љ�̊K����\�����̂ł͂Ȃ��A�P�ɑ����̂��߂��B�����A���݂̃��L�V�R�ɂ���p�����P��Ղ̎��@�Ŕ������ꂽ�}���̏����g���b�h�N�B�[���h�̃~�C����A�����̉����̎��ɂ͂����������������Ȃ��v�B

�ȑO�ɂ����\�A�����J�̈�Ղ���A�V���p�̋`�������ߍ��܂ꂽ���Ȉ�p�̗Ⴊ�m�F����Ă���B

���̎���҂́A���j�Ȃǂ̌�����p�����h�����̂悤�Ȋ����g�p���A���Ɍ��������邱�Ƃ��ł����悤���B

�u�ɂ݂̓n�[�u�������Ƃ�����̖����Řa�炰���ƍl������B�J�������ɌŒ肳�ꂽ�Ő��i�Ђ����j�Ȃǂ̑����p�̐́A���t�≻�w�����A�����������č��ꂽ�������̐ڒ��܂ŌŒ肳��Ă����B���̉�U�w�I�\���ɂ��Ă����x�Ȓm���������Ă����悤�ŁA�Ⴆ�Ό��͒��S�̎����ɒB����O�ŏI����Ă���B�����ǂ⎕�̌����A������h���p��m���Ă����̂��v�ƃq���l�X���͌�����B

|

|

|

|

|

�������̎���ڂɈڐA�A�������王�͉� �ď���

|

�ă}�C�A�~��w�iUniversity of Miami�j�o�X�R���E�p���}�[�ጤ�����iBascom Palmer Eye Institute�j�ŋL�҉����V�������E�\�[���g���iSharron Thornton�j����i2009�N9��16���B�e�j�B �ă}�C�A�~��w�iUniversity of Miami�j�o�X�R���E�p���}�[�ጤ�����iBascom Palmer Eye Institute�j�ŋL�҉����V�������E�\�[���g���iSharron Thornton�j����i2009�N9��16���B�e�j�B

(c)AFP/Getty Images/Joe Raedle

�y9��17�� AFP�z��9�N�O�Ɏ��������č��l�����i60�j���A����p�����l�H�p���̈ڐA�ɂ���Ď��͂������ƁA��p���s�����ă}�C�A�~��w�iUniversity of Miami�j�o�X�R���E�p���}�[�ጤ�����iBascom Palmer Eye Institute�j�̈�t�炪16���A���炩�ɂ����B

�~�V�V�b�s�[�iMississippi�j�B�ݏZ�̃V�������E�\�[���g���iSharron Thornton�j����́A2000�N�ɃX�e�B�[�u���X�E�W�����\���nj�Q�ɂ�����A���������B�p���ڐA���ʓI�Ȑl�H�p���͋��┽�����������Ƃ����B

�@�����ň�t��́A�\�[���g������̌��������͂̍����Ǝ��o���A�`�𐮂����̂��A�����J���Ă����Ɍ��w�����Y���͂ߍ��ގ�@��������B���̎�@�ł́A�����Y���͂߂����͊��҂̂ق��܂��͌��̔牺�ɈڐA����A���ƃ����Y���������茋������܂�2�����ԕ��u�����B�������Ăł����������l�H�p���ɍׂ������u���{������A�ڂ̒��S�ɈڐA�����B

�@��т�2�T�ԑO�ɊO���ꂽ���A�\�[���g������͂��̐����Ԍ�ɕ��̂�l��F���ł���悤�ɂȂ�A2�T�Ԍ�̍��ł͐V�����ǂ߂�܂łɂȂ����B�u�܂��������Ƃ̂Ȃ�7�l�̑������̊�𑁂��������v�Ƙb���Ă���Ƃ����B

���̎�@�́A���Ƃ��ƃC�^���A�ŊJ�����ꂽ���A�č��ł͍����̎��{�B���Җ{�l�̎����g�p���邽�߁A�p���ڐA�ւ̋��┽��������l�ł����v���Ƃ����B(c)AFP

�i2009�N09��17�� 15:26�@���M�n:�}�C�A�~/�č�AFPBB News�j

�Q�l

�X�e�B�[�u���X�E�W�����\���nj�Q�i - ���傤��������AStevens-Johnson syndrome�ASJS�j�͔畆��S���̉ߕq�ǂł��鑽�^�g���̈��B�畆�S����nj�Q�i�Ђӂ˂�܂����傤��������j�Ƃ������B�����Ɋ댯���y�ԁB�����̓E�C���X�̊����A��܂̕���p�A������ᇁA�܂��͌����s���ȏꍇ������B

����p�̏ꍇ�̓y�j�V�����n�E�Z�t�F���n�̍R�������Z�t�W�j����]�j�T�~�h�A�J���o�}�[�s���A�t�F�m�o���r�^�[���Ƃ������R�Ă��܂��͔�X�e���C�h���R���ǖ�A���̑������ƂȂ��1100��ވȏ゠��Ƃ����B

�Ǐ�F�g���A���v�A��ࣂ��畆��S���̑啔���̕��ʂɍL�������邱�Ƃɉ����A���M�∫�S���B�܂��A�畆��S�������ł͂Ȃ��ڂɂ��Ǐ���A�������邱�Ƃ�����A��������ڂɌ��ǂ��c�肤��B�v�����͊������̕\��10%�����̏ꍇ�Ȃ�5%�B

��: �t���[�S�Ȏ��T�w�E�B�L�y�f�B�A�iWikipedia�j�x

����A�ǂ�Ȃ��Ƃɗ��p�ł���悤�ɂȂ�̂����҂��Ă��܂��܂��ˁB���̎��̂��߂ɂ������̎��͑厖�ɂ������ł��ˁB

|

|

|

|

|

���c���̎������F���������́@�������]�|�A���u���V�ŃP�K�I�I

|

�q�ǂ������������ɓ]�|���A���u���V�ŃP�K�����鎖�̂��������ł���B

�u���������ɓ]�сA���u���V�����̒��Ɏh�����ďd�������v�i�Q�Ώ����j���u��������ĕz�c�ɂ܂����A���u���V�Ō��̒�������v�i�P�Βj���j�B�������h���͍��N���߂āA���������̎��̂̎��Ԃׂ��B���̌��ʁA�O�W�N�ɓs���i���v���Ďs�A���s�A�����啔�������j�ŕa�@�ɔ������ꂽ�U�Έȉ��̎q�͂S�W�l�����B���̂����V�����P�`�Q�B���S��͂Ȃ��������A�܂ꂽ�����[���h����Əd�厖�̂ɂȂ鋰�������B

���{�������Ȋw��X�U�N�A����������Ȃǂ��Ď�f�����P�W�Ζ�����P�Q�O�O�l�ׂ��ۂɂ��A�R�Ζ������U�������߁A�����͎��u���V�ɂ����̂������B�������Ƃ����n�ȓ������ɏW������̂��A���������̂̓������B�@�T�^�I�Ȏ��̂́A�����Ď��u���V�����킦���܂ܕ������A�]��܂������肷��P�[�X�B�����e����̎q���Ђ��ɏ悹�Ď����Ă���Œ��ɉ��̎q�������������߁A��̎q�����u���V�Ō��̒���������̂��������B�����Ă��Ă��A���傤����������ꍇ�͒��ӂ��K�v�Ƃ����B���w��̒��c�F�M�������́u�]�|�Ȃǂ̏Ռ��œ����������A���t�̔�����i�v���̎����тȂǂɂ����e�����o��B�e�̖ڂ̓͂��͈͂Ŏ�������������悤�ɐS�|���Ăق����v�ƌĂт�����B

�i2009�N7��22���@�����V���f�ځj

���̖h�~�̃|�C���g

���u���V�����̒��Ɏh�����ďd�ǂƂȂ������̂��������Ă��邱�Ƃ���A�ی�ғ��͗c���̎��u���V�g�p�ɍۂ��ď\���Ȓ��ӂ��K�v�ł��B ���u���V�����̒��Ɏh�����ďd�ǂƂȂ������̂��������Ă��邱�Ƃ���A�ی�ғ��͗c���̎��u���V�g�p�ɍۂ��ď\���Ȓ��ӂ��K�v�ł��B

- �c���͓]�|���₷���̂ŁA���u���V�����ɓ��ꂽ�܂ܕ����܂�点�Ȃ��B

- ���������ɒN�����ڐG���Ď����Ⴊ���邱�Ƃ���A�ی�ғ��͓��c���̎������ɍۂ��āA�\���ɒ��ӂ��B

|

|

|

|

|

����������~�����`�d�c�Ƃ�

|

3�����{�̓����}���\���ő��s���ɓ|��Ĉӎ��s���ɂȂ����^�����g�̏����M�m����i�S�P�j���`�d�c(�����̊O�����ד���)�ɂ���Ĉꖽ����藯�߂����Ƃ��b��ɂȂ����B 3�����{�̓����}���\���ő��s���ɓ|��Ĉӎ��s���ɂȂ����^�����g�̏����M�m����i�S�P�j���`�d�c(�����̊O�����ד���)�ɂ���Ĉꖽ����藯�߂����Ƃ��b��ɂȂ����B

�`�d�c���Ăǂ�ȑ��u�Ȃ́H

�����s�̓��}���\�����{���ɂ��ƁA��������́A���C���Ȃ��Ă����2���Ԕ���A��15�L���n�_�ŗ����~�܂�A�����悤�ɓ|��Ĉӎ����������B�S���A�ċz���~�܂��Ă���A�������ɋ߂������]�Ԃő����Ă����~������삯���A�`�d�c���g�p�B��������͐S�����߂�A�a�@�ɔ����B4��3�������މ@�����B

�}���\���̂悤�Ȍ������^���͐S���ɑ傫�ȕ��S��������B�S�؍[�ǂȂǂ���A�S�g�Ɍ��t�𑗂�o���S���̐S�����s�K���ɍׂ����k����S���ד����N�����₷���B�S���̃|���v�@�\�������A�~�����͐S��~����1�����Ƃɖ�P�O�����ቺ����B

�����ŁA�S���ɓd�C�V���b�N��^���A�S���ד�����菜���̂�����ד�����B

�ȑO�͈�Ï]���҂����g���Ȃ��������A�Q�O�O�S�N�V���A��ʐl�ɂ��g�p���F�߂�ꂽ�B

�d��X�Ȃǂł������A�P��R�O�`�S�O���~���x�Ōl�ł�������B �d��X�Ȃǂł������A�P��R�O�`�S�O���~���x�Ōl�ł�������B

�w�Z���`�A�w�ȂǂɍL���u�����悤�ɂȂ�A�ݒu�䐔�͂X����ȏ�Ƃ����B

��R���T�O�O�O�l�̃����i�[���Q�����������}���\���ł́A��P�L�������Ƀ{�����e�B�A���`�d�c�������đҋ@�B�@����������~�����`�d�c��w���������]�ԑ��������A�v�U�P��Ŗ�����̎��Ԃɔ����Ă����B�@���͈��N�̑�P����ł��A�Q�l�̃����i�[���`�d�c�Ŗ����~���Ă���B

(2009�N4��9���@�ǔ��V���f��)

�ŋ߂悭�ڂɂ���悤�ɂȂ����`�d�c�ł����A�~�}����ň�ʂ̐l�ł��ȒP�Ɉ��S���ď��ד����s�����Ƃ��ł���悤�ɐv����Ă��܂��B

�݂Ȃ�����A�|�ꂽ�l���~�����߂ɁA�E�C�������Ă�����Ă݂Ă��������B

�Ȃ��A�����̂��邩���́A���S�Ō��ʓI�ɍs�����߂ɁA�~���u�K�Ȃǂ̎�u�������߂��܂��B

|

|

|

|

|

���u�l�ԃR�R�i�b�c��ނ��@�H�I�v�A�����g��6����500�ŃM�l�X�L�^

|

�ŋ߁A�����̐l�C�ԑg�ŗL���l�̕��X���M�l�X�L�^�ɒ��킷���悪��������Ă��܂����A�F�����m�ł����H�M�l�X�L�^�ɂ��A�ق�Ƃɂ��낢��ȋL�^��������̂ł��ˁB�����Ŏ��Ɋւ���V�����M�l�X�L�^�ɂ��Ă��Љ�܂��B

�i2008�N12��3���B�e�j

�p�i�}�s�k����100�L���̒��A�R�����Œn���Z����O�ɁA���������g�����R�R�i�b�c�̔�ނ����I����Andres Gardin����B�n���ł́u�l�ԃR�R�i�b�c��ނ��@�v�Ƃ��Ēm���Ă���Gardin����A2008�N9����6���Ԃ�500�̃R�R�i�b�c�̔�����łނ����Ƃ��āA�M�l�X���E�L�^�ɔF�肳�ꂽ�����ł��B�iAFPBB News�@2008�N12��08�� 14:44�@���M�n:�p�i�}�s/�p�i�}�j

���ɂ��N�A�������v�[���ŏd��297.1�g���̗�Ԃ�����2.8���[�g���������������V���i���E�x������̋L�^���M�l�X�u�b�N�ɓo�^����Ă��邻���ł����A�ǂ���̋L�^�����Ȉ�t����݂�Ɣw�������Ȃ�܂��B

�����Ƃ��Ă͐������i���̐_�o�������Ă��鎕�j�ŁA�l�H�̋l�ߕ��₩�Ԃ蕨����������Ă��Ȃ��āA�����a���S���Ȃ��E�E�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���A���ɂƂ��Đ�Ηǂ��킯������܂���B�����܂ꂽ��A��������A�ւ�������Ɗ{�߂ɂ���Q���o�Ă��܂��\��������܂��B�悢�q�̓}�l�����Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B

�L���l�łȂ��Ă��u���͖��v�ł���I

|

|

|

|

|

���^�o�R�̉��Ŏ����a�i�s�I

|

���݁A���̒��̗���͂ǂ�ǂ�ƕ����A�։��Ƃ��������ɌX���Ă���܂��B�ŋ߂ł͋������ł��^�o�R���z���Ă̓_���Ƃ����Ƃ��낪����Ƃ��B����ł��A���{�̎i����͐�i���̒��ł��Œ�x���ɂ���悤�ł��B�Ƃ������ƂŁA����̓^�o�R�Ǝ����a�̊W�ɂ��Ă̂��b�ł��B

�^�o�R�̉��̊Q�ɂ���Ď����a���i�s���邱�Ƃ��A�u���W���̌����O���[�v�����������ŏؖ����A�č������a�w��ɔ��\���܂����B

���Ɏ��������Ď����a���N�����₷���������b�g���g���A�@���Z�x�̃^�[����j�R�`�����܂ރ^�o�R����o�鉌���z�킹��O���[�v�A�A��^�[���A��j�R�`���̃^�o�R����o�鉌���z�킹��O���[�v�A�B�^�o�R�̉��ɂ��炳��Ȃ��O���[�v�̂R�Q�ɕ����Ď��炵�A�P������̎��̏�Ԃׂ܂����B

�����a�̐i�s��\���w�W�Ƃ��āA�ǂꂮ�炢�����A���Ă��鍜�i�������j���n������邩�Ƃ������l��p���܂����B���̌��ʂ́A�@�̃O���[�v���V�E�S�O�����~�����[�g���A�A�̃O���[�v���U�E�T�P�����~�����[�g���A�B�̃O���[�v���T�E�V�S�����~�����[�g���ł����B���̐��l���A���Z�x�̃^�[����j�R�`�����܂ރ^�o�R�قǁA�������𑽂��n�������Ƃ��킩��܂��B�i2007�N4��6�� �ǔ��V�����j

���̎���������A��͂�^�o�R�͎����a�̃��X�N�����߂邱�Ƃ���������ɂȂ邩�Ǝv���܂��B���̒��̔�i���̗���́A�l�X�ȃ^�o�R�̊Q�����炩�ɂȂ��Ă�������ŁA�^�o�R���z���Ă�����́A�����̌��N�����ׂɂ��։��ɒ��킵�Ă݂܂��傤�I�I

|

|

|

|

|

�����ƃ��^�{�Ƃ̊W�́H

|

�V�����n����H�A�H�ו������������G�߂ɂȂ��ĐH�~�������Ȃ��Ƃł��傤�ˁB�C�������L��������������A�ƂȂ�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��ĉ������B�J�ł́u���^�{�v��u���^�{���b�N�v�Ƃ������t���蒅���Ă��܂������A�݂Ȃ���͂������Ɂu���^�{���f�v�����܂������H

���́u���^�{���f�v�Ƃ͂Q�O�O�W�N�S�����n�܂����u���茒�N�f���v�Ɓu����ی��w���v�̂��Ƃ������A�����K���a�\�h�̂��߂Ɍ����J���Ȃ̎�茈�߂ɂ���Ăł����V�������N���x�̂��Ƃł��B

�u���^�{���f�v�̒��́u���茒�N�f���v�͂����郁�^�{���b�N�V���h���[���𖢑R�ɖh�����ߌ��N�f���ł��B�ł́A���^�{���b�N�V���h���[���Ǝ��͉��̊W���Ȃ�����Ȃ����A�Ǝv������������邩������܂��A�����ł͂���܂���B

���{���Ȉ�t��̃z�[���y�[�W�̒��ɋ����[���L���������܂����̂ŏЉ�����܂��B

��������������������������������������������������������

�����̌��N�ƃ��^�{���b�N�V���h���[��

���^�{���b�N�V���h���[���Ƃ͔얞�A�������A�������Ȃǂ̊댯���q���d�Ȃ�����Ԃ̂��Ƃ������܂��B�����̊댯���q���d�Ȃ邱�Ƃɂ��A�u�]�����v�u�S�؍[�ǁv�u���A�a�v�Ȃǂ̐����ɂ������a�C�̔��ǂ���m�����A�i�i�ɍ����Ȃ�܂��B

�����O�̉u�w��������A���A�a�i�������j��얞�̂���l�ɂ͎����a�������A�������d�ǂɂȂ�₷�����Ƃ��킩���Ă��܂��B���̈���ŁA�l�X�Ȍ�������A�����̎��ł������芚��ł������H�������邱�Ƃ��얞�̗\�h�ɂȂ��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂��B

�܂��A�ߔN�A���A�a���҂ɑ������a�̎��å�Ǘ����s�Ȃ����Ƃɂ��A�����R���g���[�������P�����Ƃ̕��Ȃ���Ă���A���A�a�i�������j�Ǝ����a�̊Ԃɂ͑o�����̊W������̂ł͂Ȃ����ƒ��ڂ��W�߂Ă��܂��B�Ȃɂ����A���^�{���b�N�V���h���[���̗v���ł���A�얞�i�������b�̒~�ρj�A�������A�������A�������̂��ׂĂɐ[���֘A���Ă���̂��H�����ł���A�o�����X�̎�ꂽ�K�ȐH����ۂ邽�߂ɂ́A���̌��N���������܂���B

�����K���a��^�{���b�N�V���h���[���̗\�h��i�߂邽�߂̊�{���u�o�����X�̎�ꂽ�K�ȐH�����v�ł���A������x���������y��Ƃ�������̂��u���̌��N�v�Ȃ̂ł��B

��������������������������������������������������������

�������ł����H�@�u���̌��N�v���đ�ł��ˁB���̓��^�{���b�N�\�h�̑����́A�u���̌��N�v����n�܂�̂ł��ˁB�݂Ȃ������������̎��Ȉ�@�ɂāg�����₩�Ȏ�����h�̂��߂Ɍ��f���Ă݂��Ă͂������ł����H

|

|

|

|

|

�����̒��Ɏ�M�@�H�I

|

�g�C���v�����g�h�Ƃ�������m���Ă��܂����H

�C���v�����g�Ƃ͐l�H�튯�̑��̂ŁA���Ȃ̐��E�ł́w�l�H�����x�ȂǂŊF����ɗǂ��m��n���Ă���A�w���ꎕ�x��w�u���b�W�x�ƈႢ�A�{�̍��ɒ��ڐA�����A���ǂ����߂���Ƃ������̂ł��B���ʂ̐l�Ȃ炻��ŏ[����������̂ł����c���E�ɂ͂����Ȑl��������̂ł��B

�C�M���X�̂Ƃ��錤���҂����́w�C���v�����g�x�Ɏ�M�@�����āA�w���߂�x�����łȂ��w�ʐM�x�ɂ��g�����ƍl�����l������̂ł��B�iMIT���f�B�A���{�E���[���b�p�̌������j

�l�Ԃ͓̑̂d�C��ʂ��܂��̂ő̂��A���e�i�ɂȂ�A���͎�M�@���̂��U�����A���̐U�����{�̍���ʂ��Ď��̉��i�����j�܂œ`��艹���������邻���ł��B�i���`���j

���͊��Ɏ��p���Ɍ����ĂƂ����i�K�܂Ői��ł���Ƃ������Ƃł����A���̋C�ɂȂ���p���@�́u�T�b�J�[�Ȃǂ̃t�B�[���h���Z�ł̎w���v�u�g�уv���[���[�̃w�b�h�z���v�܂��A���̐l�ɖ��f�������Ȃ��u�ڊo�܂����v�H�v�Ȃǂ��܂��܂ł��B�ق��Ɂu���ƒ��ɍD���ȉ��y���������蒮������v�u�d�����Ɋ�����������v�u�{���Ă��鎞�ɗ�����ċC�킵����v�Ƃ����ȏ�ʂŏd�����ł��ˁB ���͊��Ɏ��p���Ɍ����ĂƂ����i�K�܂Ői��ł���Ƃ������Ƃł����A���̋C�ɂȂ���p���@�́u�T�b�J�[�Ȃǂ̃t�B�[���h���Z�ł̎w���v�u�g�уv���[���[�̃w�b�h�z���v�܂��A���̐l�ɖ��f�������Ȃ��u�ڊo�܂����v�H�v�Ȃǂ��܂��܂ł��B�ق��Ɂu���ƒ��ɍD���ȉ��y���������蒮������v�u�d�����Ɋ�����������v�u�{���Ă��鎞�ɗ�����ċC�킵����v�Ƃ����ȏ�ʂŏd�����ł��ˁB

�����A����͐M�����w��M�x���邾���Łw���M�x�܂ł͏o���Ȃ������ł��B

�������Ȃ���O�����猩���Ȃ��w���x�̒��܂ł���ȗ��p�̎d��������Ƃ́A�������w�W�F�[���X�E�{���h�x�C�M���X�Ȃ�ł͂ł��ˁB

|

|

|

|

|

���w����X���ʐ^�𗘗p������̂̐g���m�F�V�X�e���x�A�_�ސ쎕�ȑ傪�J���I

|

�ЊQ���̂���̂̐g���m�F���A�啝�ɒZ�k�����V�X�e�����J������܂����B

�_�ސ쎕�ȑ�w�̌����`�[�����A�ЊQ�]���҂̎���X���ʐ^�ɂ��g���m�F��Ƃ̎��Ԃ�啝�ɒZ�k����V�X�e�����J�����܂����B�����`�[���ɂ��ƁA�V���ɊJ�������R���s���[�^�[�V�X�e���ɂ��A�����I�ɋ]���҂̎��^��ǂݎ��A�s���葽���̎��ȋL�^�Əƍ��A�S�b�ȓ��ɐg���m�F���\�ɂȂ�܂��B�����݂́A�n�k��q��@���̂Ȃǂő����̋]���҂��o���ꍇ�A���Ƃ���̂̎��^�����Ȉ�t������ꂽ�����g�Q���ʐ^�⎕�及���Ɣ�r���āA�g���m�F���s���Ă��܂��B���̕��@�ł͐��T�Ԃ̎��Ԃ�v�����ɁA���S�ɐM���ł���킯�ł͂���܂���B����J�����ꂽ�V�X�e�����g�p����A�M���x���グ���Ԃ̒Z�k�ɂ��q���邱�Ƃ����҂���Ă��܂��B �_�ސ쎕�ȑ�w�̌����`�[�����A�ЊQ�]���҂̎���X���ʐ^�ɂ��g���m�F��Ƃ̎��Ԃ�啝�ɒZ�k����V�X�e�����J�����܂����B�����`�[���ɂ��ƁA�V���ɊJ�������R���s���[�^�[�V�X�e���ɂ��A�����I�ɋ]���҂̎��^��ǂݎ��A�s���葽���̎��ȋL�^�Əƍ��A�S�b�ȓ��ɐg���m�F���\�ɂȂ�܂��B�����݂́A�n�k��q��@���̂Ȃǂő����̋]���҂��o���ꍇ�A���Ƃ���̂̎��^�����Ȉ�t������ꂽ�����g�Q���ʐ^�⎕�及���Ɣ�r���āA�g���m�F���s���Ă��܂��B���̕��@�ł͐��T�Ԃ̎��Ԃ�v�����ɁA���S�ɐM���ł���킯�ł͂���܂���B����J�����ꂽ�V�X�e�����g�p����A�M���x���グ���Ԃ̒Z�k�ɂ��q���邱�Ƃ����҂���Ă��܂��B

�i�����P�X�N�P�P���Q�W�� �`�e�o�ʐM���j

���͐l�̒��A�ł��d���M�ɋ����g�D�ł��邽�߁A������Ԃ�Ď��̂̏ꍇ�ł����̕ۑ���Ԃ͗ǍD�ł��B�܂��A���{�ł͂قƂ�ǂ̐l�����Ȏ��Â��A�J���e��w���t�B���������Ȉ�@�ɕۊǂ���Ă��邱�Ƃ������ƌ����܂��B���̌`�⎡�Í��̏�Ԃ́A�w��̂悤�ɂQ�l�Ɠ����l�͂��Ȃ����߁A��̂̎��̏�ԂƏƍ����邱�Ƃɂ��g�����m�F�ł���̂ł��B ���͐l�̒��A�ł��d���M�ɋ����g�D�ł��邽�߁A������Ԃ�Ď��̂̏ꍇ�ł����̕ۑ���Ԃ͗ǍD�ł��B�܂��A���{�ł͂قƂ�ǂ̐l�����Ȏ��Â��A�J���e��w���t�B���������Ȉ�@�ɕۊǂ���Ă��邱�Ƃ������ƌ����܂��B���̌`�⎡�Í��̏�Ԃ́A�w��̂悤�ɂQ�l�Ɠ����l�͂��Ȃ����߁A��̂̎��̏�ԂƏƍ����邱�Ƃɂ��g�����m�F�ł���̂ł��B

�ߋ��A���a�U�O�N�W���P�Q���A���q�@���Q�n���䑃��R�ɒė����サ�T�Q�O�����S���Ȃ��S�����������܂����B���̍ہA����̂̐g���m�F��Ƃ͔��ɍ���ł����B����Ȓ��A��S�T���ɑ�������Q�R�R���̂���̂̐g�������Ȃ̎�������m�F����A���ʂƂ��Ė@�㎕�Ȋw�̏d�v�����Љ�ɔF�߂��邱�ƂɂȂ�܂����B

���ケ�̂悤�ȃV�X�e���̓����ɂ��A�c��Ȏ��Ԃ�v���Ă����g���m�F��Ƃ��Z�k����A���m���������Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

|

|

|

|

|

���w�����̂����Ήƒ낪�݂���x

|

11���́u�����s�Җh�~���i���ԁv�ł������A�ȑO�����V���̓V���l��Ɏ��̂悤�ȕ��͂��f�ڂ���܂����B

�u�����̂����Ήƒ낪�݂���v�B�������Ȃɂ������l�̊ԂŁA����Ȃ��Ƃ������Ă���B���Â����Ȃ��܂܁A��������̃��V�����������u����Ă���B���̒����s���Ŏ��C�i�������j���ׂ����蒣����Ă���B����Ȏ��A�ی�҂Ɏq��Ă̗l�q�������˂Ă݂邱�Ƃ�����Ă��� �u�����̂����Ήƒ낪�݂���v�B�������Ȃɂ������l�̊ԂŁA����Ȃ��Ƃ������Ă���B���Â����Ȃ��܂܁A��������̃��V�����������u����Ă���B���̒����s���Ŏ��C�i�������j���ׂ����蒣����Ă���B����Ȏ��A�ی�҂Ɏq��Ă̗l�q�������˂Ă݂邱�Ƃ�����Ă���

���R�N�O�A�\�͂�玙�����Ȃǂ���ی삳�ꂽ�q�ǂ��𓌋��s�Ɠs���Ȉ�t����ׂ��Ƃ���A���V���▢���Â̎����ڗ������B�u���Ȃ̌���Ŏ����s�҂̃T�C�����������邩������Ȃ��v�ƁA�e�n�̎��Ȉ�t��ł́A�ٕς�������A������悤����ɌĂт�����Ƃ�����o�n�߂�

���u�ł��A�����ꉟ��������܂���v�Ɛ�t�����Ȉ�t��̊ݓc������͌����B��N���璍�ӂ𑣂��Ă��邪�A�͂܂��ꌏ���Ȃ�

���u���������A�i��Ŏ��Âɗ���q�̉ƒ�ɖ�肪����\���͒Ⴂ�v�Ɗݓc����݂͂�B�����̈�̌��͓��c���Ɉ�Ăɍs�����Ȍ��f�����A�\�����͉��ɗ��Ȃ��B�F�X�Ȏ���l�����邪�u��͂�A���̏\�����ɖ�肪����ł���̂ł͂Ȃ����v

������f�̎q��K�˕����A����f�āA�ی�҂Ƃ����t�����킵�Ă݂Ă͂ǂ����A�Ɗݓc����͒�Ă���B�q�ǂ��������~���傫�Ȏ肾�ĂɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƁA�ډ��A���ɗ\�Z��g��ł����悤���߂Ă���Ƃ��낾

����N�x�̎������k���ւ̋s�ґ��k�͑S���Ŗ�R���R�猏�B�\���N�łR�O�{�ɑ������B�S�𓀂点���q�ǂ��́A�܂���������B�u���S�ł͂����Ȃ��v�B�ݓc����̌��t�́A��l��l�ЂƂ�ɓ����������Ă���B

�i2005�N9��28���f�ځj

�ی�҂̊F���A�q�ǂ��̎��̎d�グ������������A�q�ǂ��Ɏ��݂����̏K����g�ɕt��������̂͑�ύ��C�̂����Ƃł��B�u�����̂����Ήƒ낪�݂���v�ƁA�ЂƂ��Ƃōς܂���̂͊ȒP�ł����A�����ɂ͊e�ƒ�ł̂��낢��ȏ�����A����𐳊m�ɒm��̂͗e�ՂȂ��Ƃł͂���܂���B�������m���ɁA�Ђǂ��ނ����ɂȂ��Ă�����҂���ɘA��čs���Ă��炦�Ȃ�������A�ׂ�����Ɖ��ꂪ�t�����܂܂ɂȂ��Ă�����A�������̏K�����ł��Ă��Ȃ�������Ƃ������Ƃ������s�҂̃T�C���ł���\���͂���ł��傤�B �ی�҂̊F���A�q�ǂ��̎��̎d�グ������������A�q�ǂ��Ɏ��݂����̏K����g�ɕt��������̂͑�ύ��C�̂����Ƃł��B�u�����̂����Ήƒ낪�݂���v�ƁA�ЂƂ��Ƃōς܂���̂͊ȒP�ł����A�����ɂ͊e�ƒ�ł̂��낢��ȏ�����A����𐳊m�ɒm��̂͗e�ՂȂ��Ƃł͂���܂���B�������m���ɁA�Ђǂ��ނ����ɂȂ��Ă�����҂���ɘA��čs���Ă��炦�Ȃ�������A�ׂ�����Ɖ��ꂪ�t�����܂܂ɂȂ��Ă�����A�������̏K�����ł��Ă��Ȃ�������Ƃ������Ƃ������s�҂̃T�C���ł���\���͂���ł��傤�B

���c�s�ł�1�Δ��E2�Δ��E3�Δ����Ȍ��f�A�A�w�����f�A6�ΉP�����f�A�w�Z���f���s���Ă��܂��B���̌��f���ɁA�S�����Ȉ�t�͕��u���ꂽ�����̂ނ������Ȃ����A�ɒ[�ɂ����̒�������Ă��Ȃ����ȂǁA�����s�҂̉\���ɂ����ӂ��Č��f���s���Ă��܂��B���̂悤�Ɏ����s�҂̑��������̂��߂ɂ́A���낢��ȕ���ł̘A�g���K�v�Ƃ���Ă��܂��B

|

|

|

|

|

���I�[�P�X�g�����u�������v

���̏�Ԃʼn��F���ς��|���Z���`�����[�����y�c������鎕�̌��N�|

|

�@�ЂƂ���A��|�\�l�͎�������Ƃ����b�l���b����W�߂܂���������͉��y�Ƃࢎ�������B���i���玕�̌��N�ɂ͋C��t���Ă���l�����������ł�����Ɖ��y�̂������ɂ��đ��Z���`�����[�����y�c�̃����o�[�ɂ��������܂����B �@�ЂƂ���A��|�\�l�͎�������Ƃ����b�l���b����W�߂܂���������͉��y�Ƃࢎ�������B���i���玕�̌��N�ɂ͋C��t���Ă���l�����������ł�����Ɖ��y�̂������ɂ��đ��Z���`�����[�����y�c�̃����o�[�ɂ��������܂����B

���������K�O�͎��݂����^�C��

�P�X�W�X�N�ɔ����������Z���`�����[�����y�c�̊y�c���́A�N�Ԍ�������X�O��Ƃ����n�[�h�X�P�W���[�������Ȃ������ł��B���y�Ƃ��̃J�����Ȃ̂œ��X�̌��N�Ǘ��ɋC��z�����u���̌��N�v�ɂ��Ă����l�ɑ厖�ɍl���Ă���y�c���������Ƃ̂��ƁB�u���K���n�܂�ߌ�P���O�ɂȂ�ƁA�������⎕�݂���������l�������܂��B�����炱����ŁA���u���V�����Ă���c�����悭�������܂���v�Ǝ����ǒ�����B�u���t�O�ɂ͂������莕�݂����v���y�c���̒��ŐZ�����Ă���悤�ł��B

�������Ɖ��F���ς��NJy��

�@�I�[�{�G�t�҂̂l����̏ꍇ�͐[���ȏ�ԂɊׂ������Ƃ�����܂��B�P�R�N�O�A�O�����ނ����ɂȂ�A���ꂪ�����Ō��������āA�y��𐁂����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����̂ł��B�u�d�����ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł�����A���̂Ƃ��͖{���ɑ�ςł����B���Ƃ��Ƃނ������ł��₷���̎��̂悤�ŁA���ꂩ��͂P���ɐ����Ă��܂��B�q�ǂ������ɂ��w�ނ������ł��Ȃ��悤�ɂ����Ɩ����Ȃ����x�Ɛ��������Ă��܂��B�v�Ƃ̂��Ƃł��B �@�I�[�{�G�t�҂̂l����̏ꍇ�͐[���ȏ�ԂɊׂ������Ƃ�����܂��B�P�R�N�O�A�O�����ނ����ɂȂ�A���ꂪ�����Ō��������āA�y��𐁂����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����̂ł��B�u�d�����ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł�����A���̂Ƃ��͖{���ɑ�ςł����B���Ƃ��Ƃނ������ł��₷���̎��̂悤�ŁA���ꂩ��͂P���ɐ����Ă��܂��B�q�ǂ������ɂ��w�ނ������ł��Ȃ��悤�ɂ����Ɩ����Ȃ����x�Ɛ��������Ă��܂��B�v�Ƃ̂��Ƃł��B

�������Ŋy����x����o�C�I���j�X�g�ɂ��e��

�@�o�C�I���j�X�g�̂r����́A���݂����O�b�Y���u�C���^�[�l�b�g�Ńv���p���v�Ƃ����Â�悤�B�ꌩ�W���Ȃ������Ȍ��y��ł��A�o�C�I�����͂����ƌ��Ŋy����x����̂ŁA���̒��̏�Ԃ����t�ɉe�����܂��B �@�o�C�I���j�X�g�̂r����́A���݂����O�b�Y���u�C���^�[�l�b�g�Ńv���p���v�Ƃ����Â�悤�B�ꌩ�W���Ȃ������Ȍ��y��ł��A�o�C�I�����͂����ƌ��Ŋy����x����̂ŁA���̒��̏�Ԃ����t�ɉe�����܂��B

�u�o�C�I���j�X�g�͉E�ƍ��ł͌`���ς��قǁA�����ɗ͂����ł��܂��B�ȑO�A���������Ƃ�����̂ł����A�����̊��o�����܂łƈ���Ăт����肵�܂����B���q�����߂��܂ŁA������x�̎��Ԃ��K�v�ł����B�v���͂T��ނ̎��݂����O�b�Y���g�т��A���t���s�ł��K�������Ă��������ł��B �u�o�C�I���j�X�g�͉E�ƍ��ł͌`���ς��قǁA�����ɗ͂����ł��܂��B�ȑO�A���������Ƃ�����̂ł����A�����̊��o�����܂łƈ���Ăт����肵�܂����B���q�����߂��܂ŁA������x�̎��Ԃ��K�v�ł����B�v���͂T��ނ̎��݂����O�b�Y���g�т��A���t���s�ł��K�������Ă��������ł��B

�u���̏�Ԃʼn��F���ς��v�y�c���̕��́A���ɂƂĂ��C���g���Ă�����悤�ł��ˁB�݂Ȃ���������ɂ���K���������ĉ������ˁB

�i���{���Ȉ�t��@���̐V�����j

|

|

|

|

|

�������a���ÂŌ����l�ɂ��e���I�I

|

�����a�́A���̎��͂̎������Ȃǂɍۂ��������ċN���銴���ǂł����A�ŋ߂ɂȂ��āA���̕a�C�Ƃ��Ă����ł͂Ȃ��A���A�a��얞�A�]���ǎ����ȂǁA���܂��܂ȑS�g���̕a�C�Ɩ��ڂȊW�ɂ��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂����B �����a�́A���̎��͂̎������Ȃǂɍۂ��������ċN���銴���ǂł����A�ŋ߂ɂȂ��āA���̕a�C�Ƃ��Ă����ł͂Ȃ��A���A�a��얞�A�]���ǎ����ȂǁA���܂��܂ȑS�g���̕a�C�Ɩ��ڂȊW�ɂ��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂����B

�C�O�̒����ł́A���A�a���҂̎����a�̔��Ǖp�x�́A�����łȂ��l�̖�2�{�Ƃ����Ă��܂��B���A�a�������a�ɉe����^����d�g�݂ɂ��ẮA�����̐�������܂��B�Ⴆ�A��������Ԃ��������ƂŌ��̒����������₷���Ȃ�A�����a�̌����ۂ��ɐB���₷���Ȃ�Ƃ�������A��������Ԃɂ���đS�g�̖Ɖu�@�\���ቺ���A���܂��܂Ȋ����ǂ��N����₷���Ȃ邽�߂Ƃ�����Ȃǂł��B

����A�����a�����Â��邱�ƂŌ����l�����P�����Ƃ����������ʂ�����Ă��܂��B����́A���R��𒆐S�ɁA�����a�������������A�a����13�l��Ώۂɍs��ꂽ�����ł��B�����a�̎��ẤA�u�����|�P�b�g�v�ƌĂ�鎕�Ǝ������̊Ԃ̍a�ɁA���ȗp�R�ۖ�̃~�m�T�C�N�����i���i���F�y���I�N�����j�Ƃ�����p���T��1��Ǐ����^������@�ōs���܂����B

���̌��ʁA�����l�̃R���g���[����Ԃ���������̌��t�����̐��l���A���ׂĉ��P�����Ƃ������Ƃł��B

�����a�̐l�ł́A�������ʼn��ǂ��N�����Ă��镔�����A���A�a������������g�������Ɓh�ɂȂ��Ă���Ƃ����Ă��܂��B��������A�����a�̌����ۂ����o���őf��A���ǔ����ɂ���Đ��������܂��܂ȕ��������t���ɓ��荞�݁A�����l��������z�������i�C���X�����j�̓������ז����Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B �����a�̐l�ł́A�������ʼn��ǂ��N�����Ă��镔�����A���A�a������������g�������Ɓh�ɂȂ��Ă���Ƃ����Ă��܂��B��������A�����a�̌����ۂ����o���őf��A���ǔ����ɂ���Đ��������܂��܂ȕ��������t���ɓ��荞�݁A�����l��������z�������i�C���X�����j�̓������ז����Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B

�܂莕���a�Ɠ��A�a�́A���݂ɉe�����y�ڂ������Ă���Ƃ������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂����B

���N�f�f�Łu�����l�������v�ȂǂƎw�E���ꂽ��A�a�@����f���āu���A�a�̉\��������v�Ȃǂƌ���ꂽ�ꍇ�ɂ́A�����l�����ɋC��z��̂ł͂Ȃ��A����I�Ȏ��̃P�A���Y��Ȃ��悤�ɂ��������̂ł��B���ɁA����������̏o����������o������v���ӂł��B�ł��邾�������A���Ȃ���f���ꂽ�����悢�ł��傤�B |

|

|

|

|

���w�J�^�c�����ƃw�r�̎��x

|

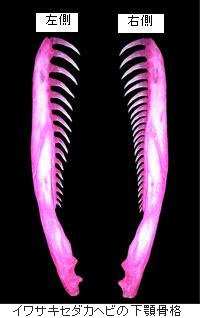

�s��ł͂��܂茩�����Ȃ��Ȃ�܂������A�J�^�c�����ɂ͉E�����ƍ������̂��̂�����A�E�����̂��̂����|�I�ɑ��������ł��B����A�W�A�ɂ́A�J�^�c����������H�ׂ�Z�_�J�w�r�ނ̒��Ԃ�����A�����ŃJ�^�c�����̊k���ӂ����Ƃ��ł��Ȃ����߁A�����k������������ĐH�ׂĂ��܂��B

���d�R�����ɂ��ރC���T�L�Z�_�J�w�r�̏ꍇ�A�����Ă���J�^�c�����ɔw�ォ��߂Â��āA�������ɌX���A���̍����ɂ��݂��܂��B�J�^�c�����͂��݂��ꂽ�܂܊k�̒��Ɉ������݂܂����A�w�r�͊k�̒��Ɉ������܂������{�����E���݂ɓ��������ƂŁA�k�̒��g�������o���ĐH�ׂĂ��܂��̂������ł��B

�k���E�����̃J�^�c������H�ׂ�C���T�L�Z�_�J�w�r

���̐��̑����E���̂�������Ɏg���āA�J�^�c�������k�����������o���B

���s��ƐM�B��̌����`�[�����A���̒��Ԃ̃w�r�P�S��̕W�{�ʼn������̎��̕��ϖ{���ׂ��Ƃ���A ���d�R�����ɂ��ރC���T�L�Z�_�J�w�r�ʼnE��Q�T�{�ɑ��č���P�W�{�������̂��͂��߁A�P�Q��ʼnE���̎����������Ƃ�������܂����B�c��2��͍��E�łقڕς�炸�A�k���މ������i���N�W���a�ɂ��Ă��܂����B

����ɁA�C���T�L�Z�_�J�w�r�S�C�ɁA�E�����ƍ������̗���������J�^�c�������v�P�O�O��ȏ�^���āA�ߐH����l�q���ώ@�����Ƃ���A�E����������Ȃ�w�r�͂��܂����������g���Ċk���������������o���ĐH�ׂ邪�A��������H�ׂ悤�Ƃ���ƁA���݂��ۂɓ������ɌX����Ƃ����s�����J�^�c�����̊��������ɍ��킹�ĕς��邱�Ƃ��ł��Ȃ����߂ɁA�k�����������o���̂Ɏ�Ԏ������A�H�ׂ�̂Ɏ��s���邱�Ƃ�������܂����B

�����̎�������A�Z�_�J�w�r�ނ��E�����̃J�^�c�����������I�ɕߐH���邽�߂ɁA���E�̎��̐���ߐH�s�����u�E�����v�ɓK���i���������ƌ��_�Â����܂����B

����ŁA����A�W�A�ɂ͑��̒n��Ɣ�ׂ�ƁA�J�^�c�����ɍ������̎킪���������邻���ł��B���̂��Ƃ́A�w�r���g�E�����h�ɐi���������ߍ��������L���ɂȂ�A���̌��ʁA�J�^�c�����̍������ւ� �i�������i���ꂽ���Ƃ��������Ă��܂��B

�����̐i���ɂ́A���̂悤�ȑ��֊W�����邱�Ƃ��悭�킩��܂��ˁB |

|

|

|

|

���w���H���x�͔얞�̑f�H

�̂����ʓI�Ɂu���H���͑���v�ƌ����܂����A����͖{���̂悤�ł��B�u�얞�ƐH�K���Ƃ̊֘A���v�ɂ��āi���j���C�I�����ȉq���������Ɠ������ȑ�w�Љ�Ȋw�������̐Έ��j�����Ƃ̋����������s���A���̌��ʂ����\����Ă��܂��B

����ɂ���

- �T�����[�}���ɂ����āu���H���v�Ɓu�얞�v�͍������ւ�����B

- �u�悭���ށv���Ƃ́A�u�C���X�����v�̕���ʂ�}���A���ʂ̐H���Ŗ������邱�Ƃł���B

- �u���H���v�̐l�́A�u�q�ǂ��̍�����̏K���Ȃ̂ʼn��P���ɂ����v�ƍl���Ă���B

�Ȃǂ����炩�ɂ���Ă��܂��B |

|

�܂��A���w���́u�얞�v�Ɓu���H���v�Ȃǂ̐����K���Ƃ̊֘A���ɂ��Ă��A�ŋ߁A�������s���܂����B

�܂��A�H�����Ɋւ���A���P�[�g���ʂƁu�얞�v�Ƃ̊W�ł��u�H�ׂ鑁���v�Ɓu�얞�v�Ƃ̊Ԃɋ����֘A�����F�߂��A�T�����[�}���ɂ����錤�����ʂƓ������ʂ�������܂����B

����ŁA����̒����ł͈�ʓI�ɔ얞�Ƃ̊W���w�E����Ă���u����̉v��u��H�v�̗L���Ƃ̊֘A���͔F�߂��Ȃ������悤�ł��B

�얞�Ɋւ���w�W�́A�w���̔얞�x�̎w�W�Ƃ��Ă悭�g���郍�[�����w���F�y�i�̏d�ikg�j�^�g���icm�j3�~107�z��p���Ă��܂��B

|

���\���ꂽ���ʂ��܂Ƃ߂Ă݂�ƁA

- �u���H���v�̎q�ǂ��قǁA�얞�x�i���[�����w���j�������B

- �u����̗ʂ������v�q�ǂ��قǁA�얞�x�i���[�����w���j�������B

- �u����̉v��u��H�v�ƁA�얞�x�i���[�����w���j�ɂ͗L�ӂȊ֘A���͔F�߂��Ȃ��B

��͂�A�u�悭����ŁA�������H�ׂ�v���Ƃ�c��������K���t���邱�����A�����̔얞�h�~�Ɍq����A�Ђ��Ă͌��N���ێ�����u��{�I�Ȑ����K���v�̂ЂƂƂȂ�悤�ł��ˁB |

|

|

|

|

���g�W�O�Q�O�^���h�ƈ�Ô�̊W

�g�W�O�Q�O�h�́u�n�`�E�}���E�j�C�E�}���v�Ɠǂ݁A�g�W�O�Q�O�^���h�Ƃ́u�W�O�ɂȂ��Ă��Q�O�{�ȏ㎩���̎���ۂƂ��v�Ƃ����^���̂��Ƃł��B�w�W�O�ɂȂ��Ă��Q�O�{�ȏ㎩���̎����c���Ă���A�H�����y�����A��茒�N�ʼn߂������Ƃ��ł��܂���B�x�Ƃ������ƂŁA���{���Ȉ�t��ƌ����J���Ȃ��������Ă���^���ł��B �g�W�O�Q�O�h�́u�n�`�E�}���E�j�C�E�}���v�Ɠǂ݁A�g�W�O�Q�O�^���h�Ƃ́u�W�O�ɂȂ��Ă��Q�O�{�ȏ㎩���̎���ۂƂ��v�Ƃ����^���̂��Ƃł��B�w�W�O�ɂȂ��Ă��Q�O�{�ȏ㎩���̎����c���Ă���A�H�����y�����A��茒�N�ʼn߂������Ƃ��ł��܂���B�x�Ƃ������ƂŁA���{���Ȉ�t��ƌ����J���Ȃ��������Ă���^���ł��B

�ł́A���ۂɂW�O���z���ĂQ�O�{�ȏ㎩���̎����c���Ă�����́A�����łȂ����ɔ�ׂĂ�茒�N�Ȃ̂ł��傤���H����ɂ��āA�����ւ��[���������ʂ�����܂��̂ł��Љ�܂��傤�B |

�i�P�j���Ɍ����Ȉ�t��̒���

���Ɍ����Ȉ�t��̒����ł́A�u�W�O�Q�O�v��B�����Ă���l�i80��20�{�ȏ�̎����̎������l�j�ƁA�B�����Ă��Ȃ��l�i19�{�ȉ��̎����������Ă��Ȃ��l�j�Ƃ̊ԂŁA�a�@��f�Ï��ւ̒ʉ@�A�x��������Ô�A���̑����ǂ���Ⴄ���ɂ��āA��P��i2001�N�T���j�Ƒ�Q��i2002�N�T���j�̂Q��̒������s���Ă��܂��B

����P��i2001�N�T���j�̒�������

�E�W�O�Q�O�B���҂̕����A�ʉ@�����͏��Ȃ������B

�E�W�O�Q�O�B���҂̕����A��Ô��21���߂����Ȃ������B

����Q��i2002�N�T���j�̒�������

���c���Ă��鎕�̐��́u�����l�v�Ɓu���Ȃ��l�v�ɕ����Ĕ�r��������

�E�c���Ă��鎕�̑����l�́A���Ȃ��l�����@������26���߂��Z�������B

�E�c���Ă��鎕�̑����l�́A���Ȃ��l����Ô14���߂����Ȃ������B

|

�Q�j���������Ȉ�t��̒���

���W�O�Q�O�B���҂Ɣ�B���҂̔N�ԑ���Ô�̔�r

�@�@�@�@�@�@�@�@��B���ҁ@�@�@�@�@�@�@�@614,376�~

�@�@�@�@�@�@�@�@�W�O�Q�O�B���� �@�@�@�@�@475,380�~

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �� �� 14���~ / �N��

|

�i�R�j�F�{�����h�S�̎������

���L�̃O���t�́A�����X�N�x�̈��h�S�̎����i���h�S�n�掕�ȕی��A�����c����j�ł��B�W�O�Έȏ�́u�W�O�Q�O�B���ҁv�Q�Ɓu�W�O�Q�O��B���ҁv�Q�ƂŁA�N�Ԃ̈�Ô�̕��ς������Ƃ���A�u�W�O�Q�O�B���ҁv�Q�̕�����Ô�Ⴍ�}�����Ă��邱�Ƃ��킩��Ǝv���܂��B

���̂悤�Ȓ������ʂ�����A�g���Ƃ����̌��N�h������҂̑S�g�̌��N�ɂ��傫�Ȋ֘A���������Ƃ��������肢��������ł��傤�B |

|

|

|

|

���w�L�V���g�[���x���Ă����m�ł����H

| ���L�V���g�[���Ƃ́A������~�Ȃǂ̎�����̂�鐬���������ɂ����V�R�f�ނ̊Ö����ŁA�����̉ʕ����ɂ��܂܂�Ă��܂��B���Ƃ�������100���̒��ɂ�362mg�A�ق����100�����ɂ�107mg�̃L�V���g�[�����܂܂�Ă��܂��B |

���L�V���g�[���̓X�b�Ƃ����u�₩�ȗ�����̂���Â݂�����A�Â��͍����Ɠ�������@�@

���ŁA�J�����[�͍�����75%�ł��B |

���L�V���g�[����ۂ�ƁA�ǂ����āu�ނ����\�h�v�ɂȂ�́H

|

���L�V���g�[���͉�����ۂ�����́H

�����ԁA���̒��ɗ��߂Ă�����������ʂ������Ȃ�܂����A���t����葽�����傳���邽�߂ɂ��L�V���g�[������̃K�������ނ̂���ʓI�ł��B���ɁA�^�u���b�g��������܂��B

�������ɒ��ځI�I

�s�̂̃L�V���g�[�����i�ɂ͊Ö����ɃL�V���g�[���ȊO�̓������܂܂�Ă�����̂�����܂��B�Ö����ɃL�V���g�[����50%�ȏ�i�ł����100���j�g�p����Ă�����̂�I�т܂��傤�B |

���ǂ�Ȃӂ��ɐH�ׂ��炢���́H

1.�H�ׂ�́H

�ނ����\�h�̂��߂ɂ́A���3��A1���H��Ɋ��ނƌ��ʓI�ł��B�ނ����ɂȂ�₷������ϋɓI�ɂނ����\�h�����������́A1��5��A���H��ƊԐH��A���₷�ݑO��1�������ނ��Ƃ��������߂��܂��B��x�ɂ�������ۂ���A����ɉ��x���ɕ����Đۂ�܂��傤�B

2.���ގ��Ԃ́H

�L�V���g�[���̐����͂��悻�����ŗ��o���܂����A�悭����ŁA���t����������o�����Ƃ��A�ނ����\�h�ɑ�Ȃ��ƁB�K�������ޏꍇ�́A�����Ȃ��Ȃ��Ă����̂܂�5���`10�����ނ������������߂��܂��B

3.�ۂ���Ԃ́H

�L�V���g�[����H�ׂ�ƁA2�T�ԂŎ��C������͂��߁A3�����قnjo�Ƃނ����ɂȂ�ɂ����Ȃ�Ƃ����Ă��܂��B�ł��A��߂�Ƃ��炭���čĂтނ����ۂ������n�߁A�ނ����ɂȂ�댯���������Ȃ�܂��B�ނ����\�h�̂��߂ɂ́A�܂��͖����A�����Đۂ�܂��傤�B |

���L�V���g�[���K��������ł���ނ����ɂȂ�Ȃ��́H

�ނ����ɂȂ�\���͂���܂��B�L�V���g�[���ɂ͂ނ����̗}�����ʂ����邱�Ƃ��F�߂��Ă��܂����A�ނ����\�h�Ɉ�ԑ�Ō��ʂ�����̂́A���u���V�ɂ�钚�J�ȃu���b�V���O�ł��邱�Ƃ����Y��Ȃ��B �ނ����ɂȂ�\���͂���܂��B�L�V���g�[���ɂ͂ނ����̗}�����ʂ����邱�Ƃ��F�߂��Ă��܂����A�ނ����\�h�Ɉ�ԑ�Ō��ʂ�����̂́A���u���V�ɂ�钚�J�ȃu���b�V���O�ł��邱�Ƃ����Y��Ȃ��B

���L�V���g�[���g�p�́A�ނ����\�h�̌��ʂ����߂�lj��^�̂ނ����\�h�@�ł���Ɨ������Ă��������B |

|

|

|

���w���̋�s�x���ăi�`�j�I�H

�@�w���̋�s�x�Ƃ́A���炩�̗��R�Ŕ�����錒�N�Ȏ��������̂��߂ɗⓀ�ۑ����Ă����A�����A�ނ����⎖�̂ȂǂŎ����������ƂɂȂ����Ƃ��ɁA�ۑ����Ă������u�����̎��v���𓀂��čė��p���悤�Ƃ����V�X�e���ł��B

�܂��SF�����̒��̂��b�̂悤�ł����A�����̂��̂ƂȂ����܂��B

�w���̋�s�x�ɂ�鎕�̍ė��p�̎d�g�݂͎��̒ʂ�ł��B |

| �@�܂��A�e�m�炸�⋸�����ÂŔ����������w���̋�s�x�ɗa����ƁA������g�����v���O�����t���[�U�[�Ŏ��𓀌��A�����Ń}�C�i�X150�x�Œ����ɂ킽���ĕۑ�����܂��B�a����ꂽ���͏����A�ނ����ȂǂŎ��������Ă��܂����Ƃ��ɉ𓀂���A�����������ɈڐA�ł��܂��B |

�@�������A�a���邱�Ƃ��\�Ȃ̂́A�ڐA�ɂ�鐶�����\�Ȍ��N�Ȏ��Ɍ����A���������āA�㉺�̐e�m�炸��A�����̂��߂ɔ��������㉺�̏��P�����ۑ��̑ΏۂƂȂ�܂��B �@�������A�a���邱�Ƃ��\�Ȃ̂́A�ڐA�ɂ�鐶�����\�Ȍ��N�Ȏ��Ɍ����A���������āA�㉺�̐e�m�炸��A�����̂��߂ɔ��������㉺�̏��P�����ۑ��̑ΏۂƂȂ�܂��B |

| �@���̂悤�ȁu���̍ė��p�v���\�ɂ����̂́u�����g�D�̍Đ��Z�p�v�Ɓu�g�D���Ȃ��Ⓚ�E�𓀋Z�p�v�ł��B |

�@���܂ł͔����̍ۂɑ��������u�������i���̍��ƍ��̊Ԃɂ����ăN�b�V�����̂悤�Ȗ���������d�v�ȑg�D�j�v�����̂܂܈ڐA����Ƃ��܂��������Ȃ��ꍇ������܂����B�����������ɂ���Ď������̏��������ɃR���[�Q���̈���h�z���A����Ȕ|�{�t��2�`3�T�Ԕ|�{���邱�Ƃɂ���Ď������̍Đ��ɐ��������Ƃ̂��Ƃł��B �@���܂ł͔����̍ۂɑ��������u�������i���̍��ƍ��̊Ԃɂ����ăN�b�V�����̂悤�Ȗ���������d�v�ȑg�D�j�v�����̂܂܈ڐA����Ƃ��܂��������Ȃ��ꍇ������܂����B�����������ɂ���Ď������̏��������ɃR���[�Q���̈���h�z���A����Ȕ|�{�t��2�`3�T�Ԕ|�{���邱�Ƃɂ���Ď������̍Đ��ɐ��������Ƃ̂��Ƃł��B |

| �@���̓�ւ͗Ⓚ�Z�p�ł��B�ʏ�̗Ⓚ���@�ł͑g�D���̐����������A�Z������ߒ��ōזE��j�Ă��܂����ꂪ����܂��B�����Ŏア����������Ȃ��琔���Ԃ����ĉ��x�������A�ŏI�I�ɂ͐ێ��}�C�i�X152�x�ŕۑ�����Ƃ����V�X�e�����J������܂����B |

| �@���݂̉ۑ�́u���̔����v�ɂ���܂��B����������|�{��������܂łɎ��Ԃ������肷����Ǝ������זE������ł��܂�����A�C���ł��Ȃ��قǑ������L�����Ă��܂����ꂪ����܂��B�܂������A�𓀂��Ė{�l�̂����̍��ɂ��ǂ��Ƃ��ɂ������܂ł̔��������ƂȂ�܂��B |

| �@�������A�u�������ɂ́A������Ċ��ގh����]�֓`����Z���T�[�̂͂��炫������זE�����邱�Ƃ��킩���Ă���A�S�g�̌��N�̂��߂ɂ��l�H�I�Ȏ���莩���̎������p����̂����z�I�ł���B�v�ƁA����Ɍ������i�߂��Ă��܂��B |

| �@�������āu�����̎���a���Ă����čė��p����v�Ƃ��������������悤�Ƃ��Ă��܂��B�i���͂��̃V�X�e���A2004�N4��1���ɁA���E�ł����߂čL����w�Ŏ��Ɖ�����Ă��܂��B�j |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���F���łނ������ɂ�I�H

�X�y�[�X�V���g���u�f�B�X�J�o���[���v�ɏ�荞���{�l�F����s�m�A������ꂳ�F���ő劈�Ă���܂����ˁB���{�l�Ƃ��Ă����ւꂵ���j���[�X�ł����B

�Ƃ���ŁA�F���ɍs���ɂ͌��N�ȑ̂����ł͂Ȃ��A���N�Ȏ��łȂ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��݂Ȃ���͂����m�ł����H�@�F����s�m�̑I���̂ЂƂɁu �ނ����̂Ȃ������v���������Ă���̂ł��B

���N�Ȏ��������Ă��Ă��F����Ԃ͂ނ����ɂȂ�₷�����̂悤�ł��B�����Ƃ��čl������̂́A��ڂƂ��ĉF���H�����炩�����ɕt���₷�����ƁA��ڂ͖��d�͂ő��t�������Ă��܂��A���܂������o���Ȃ����ӎ��Ɉ��ݍ��܂Ȃ��̂ŁA�ނ����ۂ�������Ȃ�����ł��B

�ł͉F���œˑR�A�����ɂ��Ȃ�����ǂ�����̂ł��傤�H

�ł͉F���œˑR�A�����ɂ��Ȃ�����ǂ�����̂ł��傤�H

�F���ł͋C���̊W�Œn��ɂ����莕���ɂ��Ȃ�₷���A��������Ɏ���҂���ɋ삯���ނ��Ƃ��ł��܂���B�����̒ɂ݂ł���Βɂݎ~�߂����ނ悤�ł����A�ǂ����Ă��䖝�ł��Ȃ��ɂ݂̏ꍇ�A �Ȃ�Ƒ��̉F����s�m�������̂������ł��B�F����s�m�̌P���̒��ɂ́A�������߂̌P��������܂��B

���ԂɎ����ꂽ���Ȃ����炩�ǂ����͂킩��܂��A�F����s�m�͉F����Ԃł��ނ����ɂȂ�Ȃ��悤�Ɏ��̃P�A���s���Ă��܂��B�F���ł͎��u���V�����Ƒ̂��O���O���Ɖ���Ă��܂����߁A�̂��Œ肳���Ď��u���V���������������悤�H�v�����Ȃ���݂����̂��R�c���Ƃ��B

21���I�A�F���ւ̗������悢�挻���̂��̂ƂȂ����܂��B����������Ə����F�����s�ɂ�����������Ȃ��E�E�E�B����Ȏ��A�ނ����Œ��Ԃ̍r�Î����Ȃ����߂ɂ��A �������N�Ȏ��ł�����悤�ɁA���Ƃ����̃P�A��S�����܂��傤���B

�Q�l�����u�悤�����I���̂ӂ��������قցv ����D�G ��

|

|

|